Estamos en 1966. Han transcurrido casi 25 años desde la foto de mis padres enamorados, y 21 desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la barbarie en el mundo no cesa (ni cesará). Buscando la supremacía de uno u otro sistema (capitalista o socialista), hay guerras calientes, como la de Vietnam, y una guerra fría que más de una vez pone al mundo en riesgo de una hecatombe nuclear.

No ha terminado enero y Washington, pese a saber que nunca ganará la guerra, ya ha enviado a Vietnam a otros 8 mil combatientes. En total ya hay 190 mil efectivos (para abril serían 250 mil). No ha terminado enero y Estados Unidos ya ha detonado tres bombas atómicas en Nevada, las número 442, 443 y 444 de las mil 132 que ese país hizo explotar entre 1945 y 1992. No ha terminado enero y un bombardero gringo colisiona con su nave nodriza. Caen al mar cuatro bombas atómicas de 70 kilotones. El mundo se encuentra en permanente tensión.

Por fortuna, en ese 1966 hay sucesos más amables: En el mundo del cine, Elizabeth Taylor recibe el Óscar como «Mejor actriz por ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, una inquietante película, que muy probablemente signifique la mejor cinta no sólo de la Taylor, sino también de Richard Burton. En sus orígenes una obra de teatro del dramaturgo estadounidense Edward Albee, esta historia sobre una autodestructiva pareja que se odia fue llevada al cine por Mike Nichols. Conociendo la controvertida y pasional relación que había entre Taylor y Burton cada que veo este filme me pregunto si en realidad Elizabeth y Richard actuaron o simplemente se mostraron como eran en la vida real, pues ésta se encuentra reflejada en muchas de las situaciones que tienen lugar en la película.

Hay más: en el marco de la psicodelia que comienza a permear a la cultura popular y a la música rock y pop, Simon y Garfunkel publican Los sonidos del silencio, su segundo álbum; Cream debuta con Fresh Cream; Donovan triunfa con Sunshine Superman, y Los Beatles, que no dejan de evolucionar, editan Revolver, preludio de la joya sónica que ya se comenzaba a vislumbrar y que llegaría un año después: El Sargento Pimienta.

No obstante, todavía faltan tres años para que me sumerja en la música. Mi mundo aún es el de los comics y los dibujos animados. Para muestra, en las imágenes referentes a mi cumpleaños número seis veo a mis invitados y a mí mismo con gorritos de fiesta del Gato Félix (o Félix el gato), un personaje animado que aunque proviene de la era del cine silente, era muy popular en los años 60. Su pelaje negro, sus grandes ojos blancos y su amplia sonrisa, junto a los “raro” de sus historias (a esa edad no sabía que se trataba de surrealismo), contribuyeron a hacer de Félix una de mis “caricaturas” favoritas por aquellos años.

Otros consentidos eran los ácidos personajes de la Warner Brothers que a diario veíamos en la TV. Recuerdo, sin embargo, que sólo teníamos derecho a una hora diaria de televisión (además, únicamente había un aparato en la vivienda familiar), por lo que los ratos de ocio dentro de casa los dedicábamos a una gran diversidad de juegos y juguetes: el turista mundial, las damas chinas (que doña Conchita dominaba mejor que nadie), la lotería, las serpientes y escaleras, la autopista Ledy, los modelos para armar de Revell-Lodela (donde mi hermano Fernando era el experto). Pero el más preciado era el futbolito, muy novedoso para aquellos tiempos, pues no era el clásico futbolito casero de varillas de acero. En el nuestro, los jugadores de Chivas y de América se movían sobre una cancha de madera por medio de un sistema de imanes, colocados tanto en la base del jugador como en los bastones que manejaba cada participante. Con frecuencia, los partidos eran tan intensos que mi hermano y yo, a quienes no nos gustaba perder, terminábamos a bastonazos ante la mirada atónita de primos y amigos.

Por supuesto, otro entretenimiento casero eran los comics de Novaro (que nosotros llamábamos “cuentos”): esa editorial publicaba Superman, Batman y a toda la banda de DC (los personajes de Marvel eran editados por La Prensa), además de Donald, La Pequeña Lulú y Porky. Más tarde comenzamos a leer Kalimán y La Familia Burrón, de hechura mexicana. En estas lecturas de la infancia jugaron también un papel muy importante las tiras cómicas del Excélsior dominical con las que reforcé las primeras lecciones de lecto-escritura.

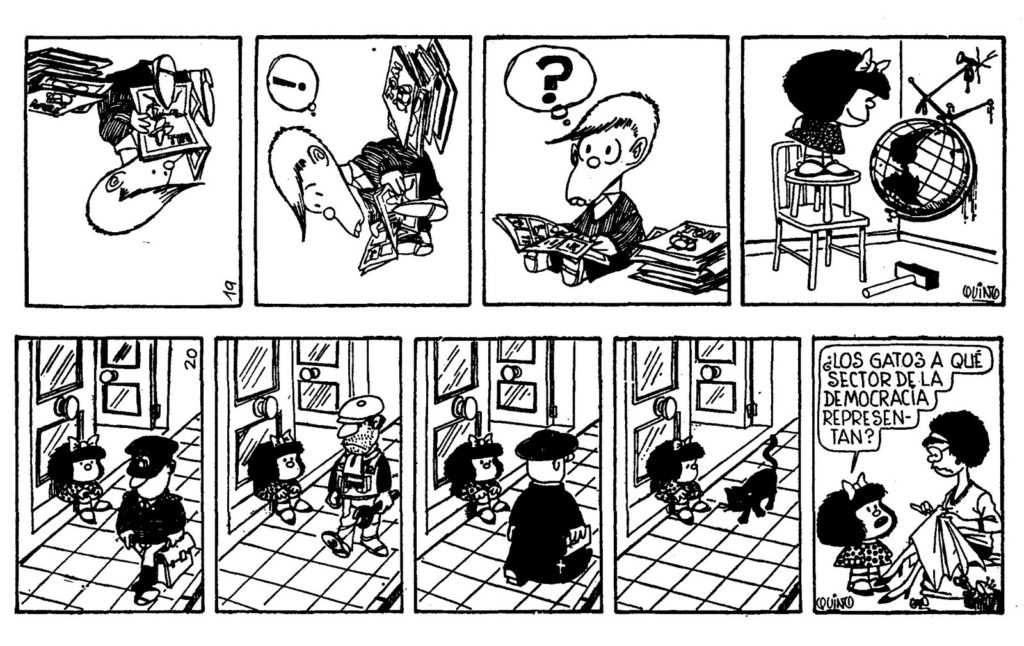

Semana a semana, un veterano voceador que tenía su puesto frente al mercado de Portales (su nombre quedó en el olvido, no así su presencia) se trasladaba temprano a la casa familiar a entregar el periódico fundado en 1917 por Rafael Alducín. Mi padre –ese era el rito– lo recibía, se ponía a conversar unos minutos con el repartidor, pagaba, cerraba la puerta, tomaba la sección principal (la A), y dejaba el resto del voluminoso diario sobre la mesa de la sala. De ese sitio, mis hermanas y mi madre tomaban la sección de espectáculos y sociales (la B), mientras mi hermano y yo agarrábamos presurosos la abultada sección de tiras cómicas (los “monitos”, le llamábamos): El Príncipe Valiente, Mandrake el Mago, Roldán el Temerario (Flash Gordon), Mutt y Jeff, La gata de Cicerón, Chicharrín y el Sargento Pistolas (de manufactura nacional), Archie, Daniel el Travieso, Educando a Papá (Pancho y Ramona)… Después, se incorporaría la Mafalda, de Quino.

Sin competencia alguna, el diario de papel era el rey. Ni quien imaginara, en aquellos tiempos, que los medios impresos estarían, 53 años después, en una espiral de descenso sin retorno derivada de la crisis del negocio tradicional, pero también por la falta de publicidad gubernamental.

****

De aquellos días de 1966, hay dos imágenes que significan mucho para mí, que me traen recuerdos dulces (los agrios vendrían días después): en una de ellas, el día de mi cumpleaños número seis, estoy hincado sobre la mesa del comedor soplándole a las velitas colocadas sobre mi pastel, y en la cabeza, ya lo dije antes, porto un gorrito del gato Félix. No traigo el acostumbrado pantalón de peto que nunca me gustó. Para esta ocasión especial, visto una camisa blanca y un pantalón negro, supongo que se trata de ropa nueva. En lugar de cinturón sostengo mis pantalones con unos tirantes, que tampoco me gustaban. El peto y los tirantes me hacían sentir demasiado infantil.

En la otra imagen, perteneciente también a mi cumpleaños, veo a mi madre desde sus 42 años llenos de energía, observándome con amor, con mucho amor. Después de cuatro hijos ha perdido un poco la figura y trae un medio mandil blanco anudado a la cintura. Una blusa azul completa su atuendo. Yo, mientras tanto, ya apagué las velitas y me hallo, pletórico de felicidad, sentado en el protagónico centro de una mesa repleta de globos, galletas y tazas de colores, supongo que llenas con atole de sabores y/o chocolate.

Detrás de nosotros, el cuadro de la “última cena”, presencia obligada en las casas de las familias católicas; el refrigerador Sears, símbolo de la supuesta «modernidad» de las clases medias urbanas, así como la lámpara de mesa decorada por mi padre con etiquetas de licores tipo Grand Marnier. A un lado del comedor –aunque no aparece en esta foto, pero sí en otras– se hallaba la consola-tocadiscos Stromberg Carlson, un armatoste de madera, tosco y feo, que años después sería sustituida por los equipos modulares de marcas japonesas, que tenían mayor autonomía y, sobre todo, mejor sonido.

Sentados, a mis costados, están Armandito, el vecino del departamento 4, y Paty, quien vive en el 2, y es la hija del primer matrimonio de “Satán” Alvarez, compadre de mis papás, y apodado así por sus cejas siempre en completo desorden y su mirada maliciosa. (Años más tarde practicaría con Paty mis primeros besos mientras jugábamos al “papá y a la mamá”. Nuestro hijo ficticio era Jorge Alberto, su medio hermano y ahijado de mis padres.) Del lado derecho de la mesa aparecen mi hermana Mary y Florencio, su entonces novio y más tarde esposo. Éste apenas sonríe sin ver a la cámara. Son sus primeras incursiones con la familia y se nota su timidez y su incomodidad.

Este par de imágenes activan mi memoria. Veo a mi madre, horas antes, haciendo el chocolate y el atole, las gelatinas, o batiendo la masa que a la postre se convertiría en el enorme pastel decorado con gomitas. Veo la mesa del comedor (la cocina era muy pequeña) repleta de ingredientes como la harina, el royal, los huevos y La Lechera, una leche espesa y azucarada contenida en una lata, y a la que yo le daba largos tragos cada vez que mi madre se descuidaba.

Eran otros tiempos. Nada de ir a la pastelería y comprar un pastel. En aquellos días las amas de casa se encargaban de todo el proceso. En el caso de mi madre, ella gozaba no sólo preparando las viandas de los cumpleaños de sus hijos, sino también los alimentos de todos los días para la familia y aun para los gorrones que se descolgaban por la casa, siempre abierta a la fiesta, un fin de semana sí, y el otro también.

Reacia para los abrazos y los arrumacos, doña Conchita mostraba su amor a través de las artes culinarias, las cuales practicaba con originalidad y deliciosos resultados. La lista es muy larga: el ancestral chipaztle (huevos cocidos en una salsa verde muy picante), ideal para curar las crudas. Los tacos de carne de cerdo con achiote, similares a los de cochinita, pero con varios ingredientes adicionales, como el ajo, el orégano y el jugo de naranja, y en lugar de habanero, chile verde. Las sincronizadas con orégano que mi hermano y yo devorábamos antes de ir a nuestras clases de natación en la Alberca Olímpica, allá por 1972. Las albóndigas en chile chipotle, sin duda, mi platillo favorito. Los camarones a la plancha, comprados en la vieja Viga y que esperábamos con ansiedad, pues por su alto precio sólo aparecían en el menú familiar dominguero cada seis meses…