“Paisanos, bienvenidos a Las Vegas… tienen 40 minutos para estirar las piernas y tomar un refrigerio”…, escucho entre sueños una voz masculina un tanto cascada y con un marcado acento norteño.

Sobresaltado, trato de terminar de despertar. Saco el celular de uno de los bolsillos de la chamarra y veo la hora: es la 1:15 de la madrugada del lunes. No, no comprendo absolutamente nada.

Busco ordenar mis ideas: a las 18:30 del domingo abordé un autobús para cubrir la ruta El Paso, Texas-Denver, Colorado. ¿Qué diablos, pues, hago en Las Vegas, Nevada? ¿Acaso me equivoqué de camión? ¿Cómo es que recorrí mil 100 kilómetros en poco más de seis horas y media?, son algunas de las preguntas que me surgen entre la somnolencia.

Me asomo por la ventanilla, pero no veo absolutamente nada, pues el cristal se encuentra totalmente empañado. Lo mejor es seguir a mis compañeros de viaje que se apean apresuradamente del vehículo.

Me levanto, pues, de mi asiento y me dirijo hacia la puerta del autobús. Bajo lentamente las escalerillas esperando ver las luces de neón de los casinos, pero en lugar de eso me topo con una modesta tienda de abarrotes como las que existen en cualquier población mexicana. En su interior los viajeros que descendieron del camión realizan una tardía cena de madrugada con fast food gringa y antojitos mexicanos para calentar en microondas. Otros, en el exterior, fuman con ansiedad dando apresuradas caladas a sus cigarrillos.

Frente al comercio, en lugar de calles atestadas de turistas que se divierten en una ciudad que nunca duerme, lo que encuentro es un oscuro y solitario camino. En primer plano se ve la silueta de un típico motel gringo de carretera, un inmueble alargado de dos pisos, grandes ventanales y, seguramente, colchas con estampados de mal gusto, que cualquier cinéfilo que se precie de serlo recordará haber visto en decenas de películas.

Hacia ese sitio dirijo mis pasos. No hay ningún auto estacionado afuera de las habitaciones. Tampoco hay luz ni en éstas ni en la caseta de recepción. Lo único iluminado y parecido al neón en varios kilómetros a la redonda es el anuncio del establecimiento: “Welcome. Motel. Vacancy”.

Parece no haber huéspedes… ni administradores. De inmediato, y sigo con la cinefilia, me viene a la mente el terrorífico Motel Bates de la clásica Psicosis.

Sigo caminando. A 100 metros, comienza el alumbrado público. En lo que parece ser una de las calles principales del pueblo hallo, para mi sorpresa, auténticas construcciones ¡del viejo oeste! Camino hacia ellas, me planto en medio de la solitaria avenida y frente a mi visualizo una vieja taberna. Sólo falta que el sheriff y el forajido salgan a protagonizar un duelo.

Estoy fascinado: en este lugar, sin necesidad de armar un set, se podría haber realizado toda la filmografía de John Ford, Sergio Leone, Howard Hawks y demás maestros del western.

Metros adelante, me encuentro con una verdadera joya arquitectónica del siglo XIX. Un inmueble de tres pisos de estilo victoriano. En la gran fachada se puede leer “Plaza Hotel”, y está a años luz de la estética kitsch de los moteles de carretera, como el que he dejado atrás.

Me queda claro que no estoy en Las Vegas de los casinos, la mafia y “la perdición”. Entonces, ¿dónde carajos me encuentro? Intento echar a andar mi GPS, pero la señal de internet es pésima.

Quiero seguir adentrándome en este pueblito, pero corro el riesgo de que el camión parta sin mí, por lo que comienzo a desandar mis pasos.

Afuera de la tienda de abarrotes se halla el operador del autobús, quien devora unos burritos. Tras los consabidos saludos de cortesía, comparto con él mis hallazgos y mis dudas.

“Estamos en Las Vegas, paisano, pero no en las de Nevada, sino en Las Vegas de Nuevo México”, me ilumina quien responde al nombre de Zeferino Vargas, y a quien por la voz identifico como el individuo que me despertó.

Mientras da un largo trago a su Jarritos rojo intenso de watermelon, el conductor me explica que se trata de un pueblito perdido en el desierto casi sin habitantes (tiene poco más de 13 mil) y rodeado de localidades aún más pequeñas con nombres como Gallinas, Agua Zarca, Montezuma (sic), Guadalupita, Ojo Feliz (en 1848, cuando Estados Unidos se robó más de la mitad del territorio mexicano, sólo en Nuevo México vivían más de 100 mil mexicanos y españoles).

El hombre, cerca de los 60, cabello y bigotes grises, nacido en Zapopan, Jalisco, maneja desde hace diez años el autobús Van Hool (de origen belga) donde viajamos. Antes, dice, fue operador de líneas mexicanas como Omnibús de México y Transportes Frontera.

“Nadie se acuerda de Las Vegas, Nuevo México, y hoy es sólo un paradero de los autobuses que van hacia el norte por la 25, (una autopista interestatal de mil 710 kilómetros que cruza los estados de Nuevo México, Colorado y Wyoming)… pero aquí hay mucha historia olvidada”.

Zeferino observa a los pasajeros que ya están abordando y ve su reloj: “sólo le diré que este pueblo se fundó cuando aquí era México (antes de la guerra de 1846), y que usted acertó. Aquí fue un escenario importante del viejo oeste. Por aquí anduvieron los más famosos asesinos, asaltantes, pistoleros, estafadores, vagabundos… y también célebres alguaciles, muchos, pero muchos años antes de que existieran las otras Vegas, las de Nevada”.

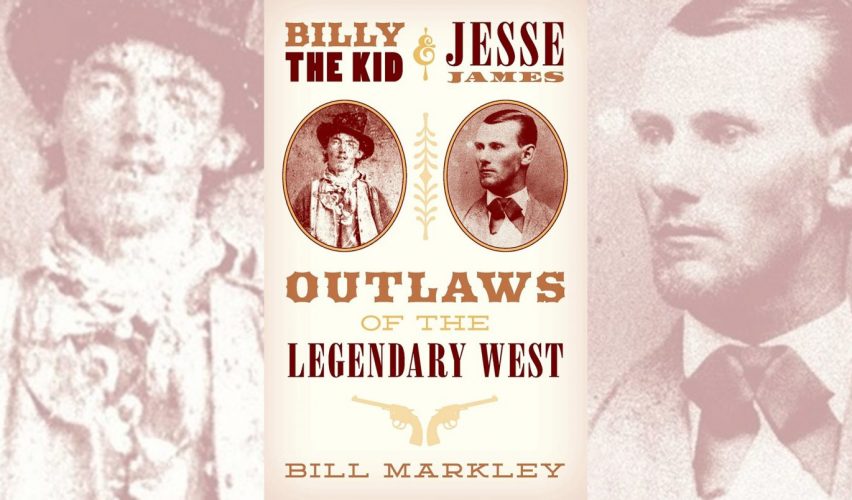

El operador percibe mi cara de sorpresa y me lanza una pregunta: “¿Ha oído hablar de Billy The Kid, de Jesse James o de Wyatt Earp?”

Antes de que pueda responder, Vargas concluye su fascinante narración: “pues todos, todos, de una u otra forma vivieron o tuvieron que ver con estas Vegas”.

Estoy con la boca abierta, pero ya no hay tiempo para más preguntas ni para volver a recorrer, ya con otra perspectiva, el pequeño poblado. Se acabaron los 40 minutos y hay que retomar el viaje a Colorado, adonde llegaremos al amanecer.

Días más tarde, una vez que logro tener buena señal, San Google me brinda nuevos nortes: “El historiador Ralph Emerson Twitchell dijo una vez sobre el viejo oeste: sin excepción, no hay ciudad que albergara una banda de forajidos de más mala reputación que Las Vegas (Nuevo México).»

Google también confirma mis apreciaciones iniciales: desde principios del siglo XX este poblado ha sido usado como estudio tanto por productoras de cine como de TV. La lista rebasa las 50 cintas y series.

En estas Vegas sin glamour, se filmó una buena parte de las aventuras de Tom Mix, la primera estrella estadounidense del western, a principios del siglo XX; algunos capítulos de la exitosa House of Cards, No Country for Old Men, de los hermanos Coen; Easy Rider, de Dennis Hooper; Convoy, de Sam Peckinpah; Wyatt Earp, con Kevin Costner…

****

Dice Juan Villoro que la crónica es una cacería frecuentemente determinada por el azar. “El expedicionario que sale en pos de un león se topa con el inesperado ornitorrinco”

Precisamente inmerso en este safari accidental es que caí en esa otra Las Vegas, la hermana pobre de la ciudad de los casinos, el juego y los edificios y monumentos más pretenciosos y de mal gusto del planeta, a más de mil kilómetros de distancia una de la otra.

Me explico: planeando este viaje periodístico a Chihuahua, Nuevo México y Colorado me topé con una página web donde se hablaba de Los Paisanos, una línea de autobuses 100% mexicana que opera en Estados Unidos y que en algunas rutas ha hecho morder el polvo a la legendaria Greyhound. Sí, la del galgo inglés.

Sin dudarlo, aprovechando que estaría en Ciudad Juárez llamé a las oficinas centrales, ubicadas en la terminal de El Paso, y hablé directamente con el dueño con quien acordé una cita. Se trata de un mexicano, ya naturalizado estadounidense, que con Los Paisanos logró su “sueño americano”. Por supuesto, me interesaba contar su historia.

Lamentablemente, pese a llegar con puntualidad inglesa, el propietario me dejó plantado y nadie en la terminal supo o quiso dar informes sobre su paradero.

Me quedé sin león, por lo que mi amigo Luis Hinojos, parte de la expedición periodística junto con Salvador Sierra, se ofreció a llevarme en su camioneta hasta Colorado, el destino final de nuestra travesía.

Sin embargo, decliné la generosa oferta y compré un boleto El Paso-Denver para irme en un autobús de Los Paisanos, seguro de que ahí hallaría a mi inesperado ornitorrinco.

En realidad, a partir de que, años atrás, leí Viaje al futuro del imperio, de Robert D. Kaplan, tenía ganas de hacer un periplo por autobús en Estados Unidos. Kaplan, quien para hacer ese libro de más de 600 páginas recorrió durante meses la mitad oeste de EU, así como parte de México y Canadá, dedica un capítulo (“El submundo de la Greyhound”) a un viaje realizado en camión desde Alburquerque, Nuevo México, hasta Amarillo, Texas.

Tras llevar a cabo este recorrido, el periodista estadounidense armó una crónica donde describe a sus compañeros de viaje, como “un grupo de desarraigados”, como “los más pobres entre los pobres”, auténticos parias que van de un estado a otro en busca de trabajos temporales.

Entre los 40 pasajeros “abundaba la ropa de segunda, los zapatos sin cordones, los cortes de pelo desiguales, los cutis estropeados, las gorras de beisbol mugrientas, gente tosiendo y fumando y voluminosas colchonetas viejas de una era anterior al nailón…”

Si ya en los 50 el auge del auto particular en Estados Unidos había provocado la declinación de los autobuses, el rápido crecimiento de las líneas aéreas de bajo costo, que puso los vuelos baratos al alcance de las clases medias, significó el tiro de gracia para las líneas camioneras.

En un escenario tan adverso, tenía curiosidad periodística por conocer cuál había sido la fórmula de Los Paisanos para surgir y, sobre todo, para poder crecer.

Así que ante la falta de una fuente oficial (el propietario), abordé el autobús en busca de respuestas. Tras poco más de 12 horas a bordo y conversaciones con al menos cinco de los pasajeros, hallé algunas pistas:

Mientras Greeyhound transporta a residentes gringos pertenecientes al lumpen, en Los Paisanos el público es otro. Cierto, en su mayoría pobre, pero no depauperado. Es decir, no se trata de nómadas que viajan en busca de trabajos temporales, sino de mexicanos que residen en su país y que cruzan la frontera norte sólo para visitar a sus familiares (hijos, hijas, maridos, primos, tíos, sobrinas, nietos, ahijadas…), migrantes ya legales que laboran y viven en ciudades como Houston, Los Angeles, San Antonio, Salt Lake City, Denver, Oklahoma y, por supuesto, Las Vegas, Nevada, las rutas donde precisamente esta línea de autobuses mexicana se ha podido desarrollar.

Entre los pasajeros hay chihuahuenses, zacatecanos, michoacanos, nayaritas, jaliscienses… cuyo presupuesto no les alcanza para subirse a un avión, y en México —donde sí existe una sólida infraestructura de transporte público terrestre— acostumbran viajar en camión. Son, pues, clientes cautivos de los autobuses.

Además, generalmente se trata de personas ya mayores, que no entienden ni hablan un ápice de inglés y que se sienten cómodas de viajar en una línea donde les hablan en su idioma y les llaman cariñosamente “paisanos”.

Pero no todos los que viajan en Los Paisanos son mexicanos que van a visitar a sus familiares. También están los «tovareros». Estos sui generis personajes provienen principalmente de Juárez, pero también de Guadalupe, de Batopilas, así como de otros municipios chihuahuenses.

A primera vista pasan desapercibidos y se mezclan y camuflan con los demás pasajeros. Sin embargo un buen observador los puede identificar porque van a todos lados con su caja de herramientas y sus grandes barras para remolcar autos casi como único equipaje. Contrastan con el grueso de los pasajeros, quienes cargan sus pertenencias en cajas de cartón o en maletas desvencijadas.

Días antes de partir hacia el norte, Luis Hinojos, vía telefónica, me habló de ellos, así como de las enormes subastas de vehículos que se realizan en Colorado.

—¿»Tovareros»? —le pregunto intrigado.

Me responde que se trata de mexicanos que asisten a las grandes subastas gringas, compran dos, tres, cuatro autos usados y luego los revenden en ciudades de Chihuahua. Aunque van a las subastas a Texas, Arizona, Oklahoma y otros estados, prefieren Colorado porque hay mejores precios.

Luis, residente en Ciudad Juárez desde hace muchos años, y quien ha sido mi desinteresado Virgilio al menos en tres expediciones por esas tierras, me explica que los «tovareros» utilizan una barra de remolque, una tow bar (se pronuncia toubar, de ahí el mote), para enganchar los autos y poder transportarlos hasta México.

Entre los 30 pasajeros que esa madrugada realizan el trayecto El Paso-Denver detecto al menos a cinco “tovareros”. Dos de ellos, Rafael Mendoza y Francisco Guerrero, aceptan conversar y llevarme al lugar de las subastas, donde recogerán los cuatro autos adquiridos seis días antes para llevarlos a México.

Llego a Denver pasadas las 6 de la mañana. Cae agua nieve y el termómetro marca menos 17 grados centígrados. En la estación, ya me esperan Luis y Salvador, bien aprovisionados con gruesas chamarras y ropa térmica

Rafael y Francisco suben sus pertenencias a un auto, y antes de abordarlo nos dicen que los sigamos. Comienza, entonces, una especie de “persecución” de más de 20 minutos por segundos pisos y periféricos a una velocidad de más de 80 millas por hora. Luis debe mostrar sus dotes de conductor varias veces para no perderlos entre el intenso tráfico matutino del lunes.

Los “tovareros” hacen escala en una pequeña fonda mexicana, donde rápidamente desayunan junto con Pedro —el conductor de la unidad— y prosiguen su alocada marcha hasta Manheim, una empresa especializada en subasta de autos ubicada en Aurora, una ciudad que forma parte de la zona metropolitana de Denver.

En un área donde podrían caber mínimo cinco estadios de futbol se agrupan cientos o quizá miles de vehículos, principalmente autos y camionetas. Están los que se van a subastar, los que están siendo subastados y, al fondo del terreno, lo que ya se subastaron.

Rafael y Francisco tienen prisa. Apenas descienden del auto, descargan sus herramientas, se despiden de Pedro y comienzan a trabajar de inmediato.

Ingenuamente pensamos que se trataría de un mero trámite, sin embargo, pronto comienzan los problemas. De entrada, los motores de dos de los cuatro autos (se trata de vehículos con una antigüedad de al menos diez años, como lo establece la legislación mexicana) no quieren arrancar. Están parados desde hace seis días, y toda la semana las temperaturas han estado por debajo de los menos 10 grados centígrados. Valga la acotación: aunque fueron adquiridos en la subasta del martes, tienen que pasar por un proceso de papeleo de varios días. Por esa razón los «tovareros» no se los pueden llevar de inmediato.

Hasta en este tipo de maniobras, en apariencia tan simples, la disparidad entre México y Estados Unidos queda evidenciada: mientras los gringos llegan a recoger sus automotores en enormes camiones remolque conocidos como “góndolas” o “madrinas”, y en 20 minutos se llevan hasta ocho vehículos, Rafael y Francisco destinan hasta una hora sólo en encender los congelados motores de viejos autos que pueden tener hasta 200 mil millas en el cuentakilómetros, vestiduras rotas y abolladuras por todos lados.

Una vez que lo logran y ponen “en posición” a los cuatro vehículos comienzan a desmontar las defensas, los faros y las calaveras, pues es en esos espacios donde colocan la armazón para remolque. Ya instalado el tow bar deben poner unas calaveras provisionales en la parte posterior del vehículo remolcado y conectarlas al auto de adelante. La finalidad es evitar que la policía los detenga por no traer luces.

Hasta cinco o seis horas se pueden llevar las maniobras para dejar a punto los cuatro vehículos y comenzar la travesía de mil 40 kilómetros de regreso a Juárez, donde venderán los autos en tianguis especializados. Son entre 15 y 18 horas de camino (van en promedio a 40 millas por hora) que, en ocasiones, no es nada terso.

«Con frecuencia ocurre que los carros se nos descomponen o se desenganchan en medio del desierto o de una nevada. Apenas hace dos semanas, adelante de Ratón (una población situada en la frontera entre Nuevo México y Colorado), íbamos subiendo una lomita y uno de los autos se soltó y fue a caer en una hondonada. Pasaba de la medianoche y estaba muy oscuro, así que buscamos un hotel, pues hacia mucho frío y estaba nevando. Amaneciendo tuvimos que contratar una grúa para sacarlo, y luego a un soldador para que arreglara el tow bar«, recuerda Francisco, bajito, de cara redonda, barbita de candado y una cara de enfado permanente.

Rafael, su compañero —un poco más alto, y mucho más bonachón y parlanchín—, agrega que esa ocasión tuvieron suerte, pero hay otras en que los autos se descomponen o la barra se zafa cuando van transitando en medio de la nada. «A veces no hay ni soldadores ni grúas a kilómetros a la redonda. Entonces, no queda otra más que improvisar», dice mientras esboza una sonrisa.

¿Todo este esfuerzo vale la pena? ¿Realmente este negocio deja ganancias como para vivir?, son las preguntas obligadas.

Rafael y Francisco, quienes hasta hace siete años se dedicaban a fabricar y vender piñatas, en Ciudad Juárez, coinciden en que ser «tovarero» sí es un negocio que puede dejar buenas ganancias y dar una mejor vida a sus familias. Ambos andan cercanos a los 50 y tienen hijos y hasta nietos que mantener. Rafa se sincera. «Tengo una hijita, es madre soltera con dos criaturas, pero desde que me metí a esto de los carros, pa’ todos hay comidita».

Hace una pausa y prosigue. Es evidente que platicar de esto le entusiasma. «Mi familia sigue fabricando piñatas, pero más que nada es por tradición. Mi abuelo y mis padres también se dedicaban a eso, pero los ingresos son muy variables y rara vez son buenos. En cambio, con un solo auto puedo ganar desde 8 mil hasta 20 mil pesos, ya descontando los gastos del viaje y los impuestos que se deben pagar para legalizar el auto (10% del valor del auto y también un IVA del 11%)».

Aunque Mendoza y Guerrero, mis ornitorrincos, aseguran que todo lo que hacen es legal, y sí pagan impuestos al cruzar la frontera mexicana, Luis me comenta, en corto, que muchos contratan en El Paso a mexicanos que ya han legalizado su estancia en Estados Unidos, y les pagan entre 20 y 30 dólares por cruzar el coche para así evitar los aranceles. El proceso es el siguiente: el migrante legal pasa el vehículo a nuestro país, se lo entrega al «tovarero» y después se regresa caminando hacia territorio estadounidense.

Independientemente de métodos y procesos, lo cierto es que la migración de automotores usados a México parece ser enorme. Algunas fuentes extraoficiales reportan que ingresan más de mil vehículos diarios provenientes de distintas ciudades estadounidenses. Sin embargo, debido a que la mayor parte de las unidades que cruzan a territorio nacional son ilegales, ninguno de los dos países cuenta con cifras oficiales certeras. Dejo aquí un dato final: durante nuestro camino de regreso de Denver a Juárez, nos topamos con 14 «tovareros», diez remolcaban dos vehículos; cuatro, hasta tres: es decir, 32 autos en 11 horas y por una sola carretera.