1

Caminaba por el empedrado de Zacatecas y los pies me dolían por el intenso frío. Nunca había sentido esa sensación. Los pies me ardían, como si caminara sobre hielos ardientes. O sobre brasas heladas.

Vaya imágenes: hielos ardientes, brasas de nieve; pero es verdad: me ardían como si caminara sobre un iceberg o sobre los restos de una hoguera aún en combustión.

No sé qué sea caminar sobre hielo, ni sobre fuego; sin embargo, así me parecía cuando caminaba sobre las hermosas calles de Zacatecas.

Yo no le creí, en un principio, al ilustre poeta José de Jesús Sampedro cuando una vez me dijo que en su Zacatecas sólo había dos estaciones: la de invierno y la de los trenes, cuando los ferrocarriles aún rodaban sobre México. La de Sampedro era una metáfora incierta para mí hasta aquella vez en que caminé con los pies ardiendo por el frío. Y no es yerro eso de “caminar con los pies”, ya que de otra manera no podría referirme en concreto a esa sensación de ardor en la planta de los pies. Que no caminaba descalzo, además. Sino con zapatos. (Porque hay gente, cómo no, que camina con las manos, o camina con muletas, o camina arrodillada, o camina abrazada, o abrasada, como yo en Zacatecas.)

¿O cómo decir, sin nombrarlos, que mis pies ardían cuando caminaba? ¿Decir: caminaba y ardían mis plantas, sin necesidad de decir que eran, éstas, las de mis pies? Si digo: caminaba y me ardían los pies es lo mismo aunque, en efecto, distancio la tautología. Porque tautología es decir caminar con los pies, como tautología es decir catolicismo cristiano; pero, vamos, ¿cómo decir con tanta claridad que caminaba con los pies ardiendo si no digo, caray, caminaba con los pies ardiendo?

¡Qué curiosa e involuntaria simultaneidad intrínseca poseen la frialdad y lo caliente!

Si no camino por Zacatecas durante un pavoroso día invernal jamás habría sabido del ardor abrasivo del frío como caliginosa textura infernal.

2

No sé cuántos años tenía, ni si estudiaba, ni cómo se apellidaba. Sólo recuerdo que se llamaba Guadalupe.

Fue la primera mujer que me dio un beso en la boca.

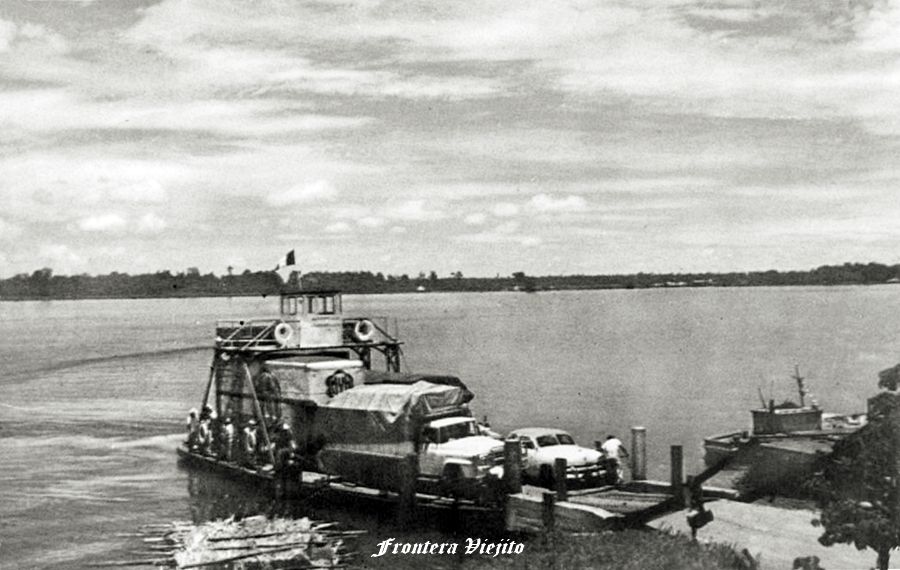

Ocurrió en Frontera, Tabasco, un pueblo al que llegamos en una tanga ―no con una tanga, no en un diminuto calzón de mujer, sino era una embarcación plana que transportaba incluso vehículos (que yo recuerde, en aquellos tiempos aún no aparecía la tanga femenina)― a visitar a unos familiares de los mismos amigos de la secundaria. Creo que era una abuela del buen Sergio Meling. Tengo borrado en la cabeza dónde dormíamos, qué comíamos, cuántos días estuvimos. No preciso nada.

Sólo a Guadalupe. Ella estaba al frente del mostrador de la tienda de la esquina. Cabello largo, ojos oscuros, trasero enorme, cintura breve. Quizás veinte años. O más. Yo tenía acaso tres lustros. Ninguna novia. No sabía cómo era una mujer.

(Poco antes mis amigos me habían mostrado fotografías de mujeres desnudas en la revista Penthouse. Uno de los compañeros, al ver mi rostro concentrado mirando los senos, las piernas, el sexo, el ombligo, me preguntó: “¿Qué harías, Víctor, con una mujer así?” Yo respondí, con toda la ingenuidad de mi virginal adolescencia, creído de que la Luna podía servirse en un banquete durante una noche de incendio incontrolable: “Me desmayaba”. Mis amigos rieron. No. Ellos le harían el amor, presurosos. Yo guardé silencio.)

Guadalupe, Lupita, se acercó a mí, que estaba sentado, como mis amigos, en la calle ―acabábamos de echarnos una cascarita de futbol―, porque no había banquetas. Inundados de polvo tabasqueño. Me dijo, Lupita, que la acompañara a la bodega por frijoles, o arroz, o lentejas, qué sé yo. Me levanté, la seguí y, ya adentro, oscuro el cuarto de techos altos, sentí sus manos en mi rostro, y sentí su aliento, y luego su boca restregada a la mía, sus labios untados a los míos, casi comiéndome, y después sus manos tomando las mías para dirigirlas a sus anchos glúteos. No sé cuánto tiempo duró aquella sesión, pero yo no hice nada, no sabía qué hacer, y ella lo notó, y me hizo a un lado y se fue por donde vinimos dejándome solo.

Cuando salí, todos mis amigos me esperaban con curiosidad.

―¿Te desmayaste? ―dijo uno de ellos.

Me puse colorado.

No volví a ver, ni una sola vez más, a Guadalupe durante nuestra estancia en Frontera. Ni una sola vez, ni pregunté por ella, ni nadie hizo comentario alguno, nada.

3

Después de las sesiones de lectura, los escritores se reunieron en el bar del hotel para celebrar sus amistades. Mi participación había sido un día antes, de modo que ahora me despedía de una amiga. Por eso cuando nos miraron entrar, no faltó quien nos invitara una copa. Ella aceptó, encantada. Vinieron las presentaciones. Un cuentista, y en sus ojos se evidenció el enamoramiento, quedó prendado de ella. No permitió, por eso, que nos retirásemos temprano al cuarto. Lo evitó con una estrategia perfecta: nunca se nos acababan los rones, porque en el momento teníamos otra ronda, invitación generosa suya.

Mi amiga, en un principio, se mostró reticente; pero los tragos la fueron animando, posponiendo también ella, voluntariosa, nuestra partida. Se hallaba entusiasmada rodeada de numerosos literatos, sobre todo del cuentista, afamado, que no dejaba de hacer y decir gracejadas ante el torrente de risas, risotadas, de mi amiga, a quien ya desconocía por completo.

El escenario era Monterrey durante un Encuentro de Escritores, que anualmente se realiza allí bajo la enorme sombra del Cerro de la Silla, donde radicaba esta mujer dedicada a los asuntos hoteleros, que cada vez, por cierto ―mientras los rones se aposentaban delicadamente en su bello cuerpo―, exhibía más confianza con el cuentista, que le escribía ―¡vaya improvisado ingenio!― un cuento para que no olvidara, ella, el momento en que se conocieron. Fueron diez minutos, tal vez, los que ocupó el cuentista en escribir su breve relato. Ella estaba fascinada cuando me lo dio a leer. El cuento, escrito por supuesto a mano en una servilleta, guardaba otra estrategia: en los cuatro ángulos había, en cada uno, un total de cuatro palabras clave, que yo noté de inmediato: “estoy”, “solo” “cuarto”, “208”, y el cuento, demasiado corto ―de seis líneas, nada más― , decía algo así:

“Estoy rendido, dijo el romántico ermitaño, solo

con su mundo de dobles intenciones, a la busca de

una voz que tuviera palabras distintas a su lenguaje.

Pues en realidad, y he aquí la ardua moraleja,

nadie es lo que dice ser porque todos somos otros al

cuarto antes de la medianoche de cada año en su día 208”.

Yo me tenía que levantar muy temprano para estar alrededor de las seis de la mañana en el aeropuerto, así que le dije a ella que ya iba siendo hora de retirarnos. Cuando se despidió del cuentista, éste le dijo algo en voz baja al oído. Y ella no dejó de mirar su cuento escrito en la servilleta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que sonrió: por fin había captado el mensaje. Sonrió y luego rió con muchas ganas. Los rones surtían su gracioso efecto.

―Nosotros estamos en el cuarto piso ―le dije―, él en el segundo.

―Aich ―fue su única respuesta.

Al llegar a la habitación se quedó de súbito dormida, bellamente alcoholizada.

El cuentista se quedó otros dos días más en Monterrey para probar, según acotó, las ricas carnes que puede uno degustar en esa deliciosa región norteña.

4

Era el hombre más triste del mundo, trabajaba en la Ciudad de México en un periódico como corrector de estilo pero residía en Morelos, de manera que todos los días, al salir del diario, corría a la Terminal del Sur para comprar el boleto que lo llevaría a su Cuernavaca.

El tiempo era su peor enemigo. Por las mañanas recortaba información en una dependencia oficial morelense y de allí, en lugar de comer con tranquilidad, abordaba el autobús para la Ciudad de México y luego de vuelta a su casa, donde vivía solo, pues sus dos hermosas hijas, pequeñitas, estaban al amparo de su abuela, la madre de mi querido amigo, que las cuidaba como si no fueran sus adoradas nietas sino sus propias hijas, a falta de la verdadera progenitora que un buen día miró largamente a Chucho, mi amigo, y le dijo que partiría, que se iba, que ya estaba harta, que le dejaba a las niñas, que no volvería a saber nunca más de ella y se fue, sí, para no volver jamás.

―¿Cómo estás, Chucho? ―le preguntábamos.

Los ojos más desolados de la Tierra, la boca queriendo sonreír, las manos inquietas, Chucho invariablemente respondía:

―Mal, muy mal, pero ahí vamos ―y seguía su camino.

Me partía el corazón.

Y era un hombre bueno, responsable, infatigable empleado.

Una tarde lo vimos llegar, apresurado, como siempre.

―¿Cómo estás, Chucho? ―preguntamos por preguntar, aunque la respuesta ya la sabíamos de memoria.

Pero algo sucedió aquella vez, algo imprevisto, algo desconocido.

―Bien, gracias ―contestó, mirándonos directamente a los ojos.

Pero se dio cuenta, con premura, del efecto que causó su respuesta, porque nos quedamos inmovilizados, con los ojos probablemente paralizados, extrañados de esa atónita respuesta, y enmendó:

―Bie bueno, más o menos…

Lo mirábamos desconcertados.

―Bue bueno, regular…

Poco a poco Chucho volvía a ser Chucho.

―Bue bueno, mal…

Casi lo recuperábamos.

―Bueno, la verdad, muy mal…

Era el Chucho de siempre, nuestro querido amigo, al que tomamos del brazo y nos adentramos, todos, alegremente compungidos al periódico.

5

Cuando la doctora en letras regresó de sus clases lo único que halló frente a sí fue a un sujeto saturado de piquetes de insurrectos moscos que habían invadido su rostro, sus brazos, sus manos, su garganta.

―Pero, ¿no te pedí que te quedaras en el hotel? ―replicó ella con su acostumbrada incomodidad.

¿Cómo engañarla, esta vez, si la evidencia era notoria?

Chetumal hervía de calor. No me quedaría encerrado en el hotel, como ella me había pedido. Estábamos ahí para impartir un curso de literatura. Yo llegué dos días después para finalizar las sesiones. Mi participación sería mínima. Así que, metódica como era, me suplicó, casi, que no saliera a ninguna parte. Que me quedara en el hotel. Ya luego veríamos qué hacer. Pero una cuentacuentos me invitó unas cervezas, y con el bochorno que hacía no era posible rechazar el ofrecimiento. Y fuimos, a escondidas.

―¿De quién te ocultas? ―me preguntó la cuentacuentos.

Le dije que de los monstruos quintanarroenses, que la hizo reír mucho.

Bebimos en un restaurante abierto, la selva entera a nuestro lado, cuyos voraces invitados fueron los moscos, que no se fueron nunca de nuestro entorno.

Las huellas eran imborrables.

La muina de la doctora me acongojaba, de modo que tuvimos que resguardarnos en el hotel toda la tarde, a excepción de unas horas de la noche, cuando decidimos salir al bar para tomar unas copas, y allí fue cuando encontramos a los dichosos monstruos, que la acosaron sobre todo a ella: eran dos murciélagos que no dejaron de acosarla, al grado de que en una ocasión no tuvo más remedio que correr para no ser, según ella, mordida por el infernal ser alado.

Yo sé, porque allí estuve, que jamás estuvieron ni a cinco metros de ella, pero de que ganas le tenían no me cabe la menor duda.

Luego, como yo con los zancudos, la doctora recibiría mordeduras cruentas infligidas por un monstruo más benévolo aunque menos juicioso.

CONOCE MÁS:

EN EL SIGUIENTE ENLACE PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “OFICIO BONITO”, ESCRITAS POR VÍCTOR ROURA PARA LALUPA.MX

https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/victor-roura-oficio-bonito/

A veces me sentía un poquito como Chucho, sólo que sin tanto viajar.