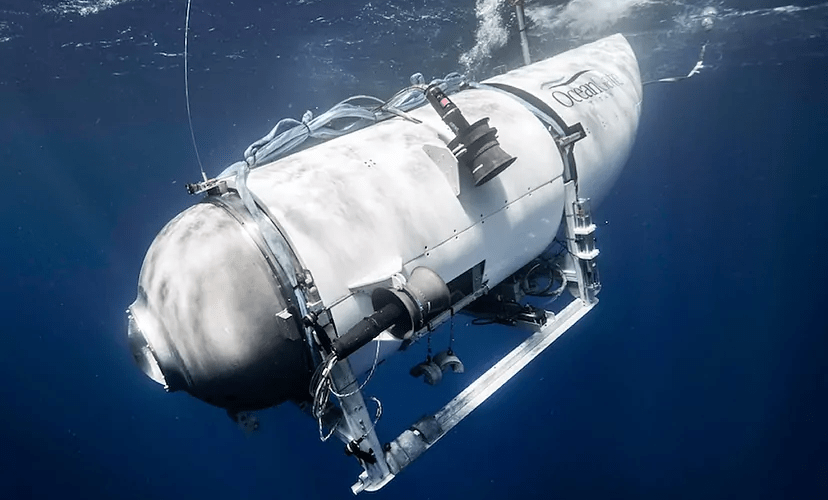

La desaparición del sumergible Titán, un artefacto experimental de exploración submarina, acontecida el pasado 18 de junio, constituye, además de un hecho lamentable, una coyuntura para analizar algunas aristas de la tragedia.

El gobierno corporativo

La comunicóloga canadiense Naomi Klein considera que algunas entidades empresariales que constituyen poderes de facto operan como gobiernos corporativos porque, con el único fin de lucrar, se sitúan por encima de los aparatos de gobierno, obviando leyes, reglamentos y, evidentemente, convenciones morales.

La empresa estadounidense OceanGate, propietaria del sumergible siniestrado, operó un dispositivo que aún no estaba suficientemente probado para cumplir de manera eficiente con la función para la que fue creado ―explorar las profundidades marinas―, ocasionando pérdidas humanas.

El CEO (director ejecutivo) de la organización, Stockton Rush, se consideraba a sí mismo como un innovador que, para lograr sus objetivos, tuvo que romper algunas reglas. Esa actitud innovadora, sin embargo, antepuso el valor monetario sobre cualquier otro valor (científico, tecnológico) con las consecuencias fatales ya conocidas.

Según la misma descripción que él hacía de su artefacto, empleó materiales aún no regulados para ese tipo de ingenios, además de incorporar dispositivos domésticos y comunes en la construcción y operación del sumergible, tales como un control de videojuegos, para maniobrarlo.

Llama la atención que pudiera funcionar como una embarcación turística y altamente rentable en un país donde todo está rigurosamente regulado y normado. Si se mira a detalle, el sumergible en sí mismo tenía como fin único lucrar con la curiosidad (y extravagancia) de los usuarios: no era cómodo, ni ergonómico, ni un artefacto científico para recuperar evidencias (sus cámaras eran completamente domésticas).

Lamentablemente, sucumbió ante los únicos principios y leyes que el dinero no puede comprar: las naturales.

Los empresarios y la ciencia

Si bien la mayoría de los emprendedores y visionarios así comienzan, innovando, e incluso poniendo en riesgo su vida (los hermanos Wright, por citar sólo un ejemplo), se motivan por ideales más elevados que el lucro. Cuando el principal fin es la ganancia, las consecuencias suelen ser funestas.

En esta época en que los “inventores” no son científicos, y quienes financian la experimentación no son gobiernos ni organizaciones de investigación, sino empresarios que desarrollan tecnología cuyo fin último es ganar dinero, el futuro de la “ciencia” no luce tan esperanzador.

El pasado mes de abril, otro empresario empeñado en desarrollar tecnología, Elon Musk, fracasó en el lanzamiento del cohete espacial Starship que, según los medios especializados, era el más grande y potente de la historia. El artefacto hizo explosión tras su primera prueba. Afortunadamente no llevaba tripulación.

A su vez, el empresario Richard Branson, a través de su organización Virgin Galactic, lanzó el 29 de junio el primer viaje suborbital comercial, este sí con una tripulación de cuatro personas.

Es plausible que los empresarios inviertan en investigación y desarrollo. No obstante, cuando el único móvil es el lucro y acontecen pérdidas humanas, obviando principios científicos, reglamentaciones gubernamentales y un marco ético de actuación en su afán desmedido de generar utilidades, todo se pervierte (y arruina).

Si la investigación científica y el desarrollo tecnológico se guían exclusivamente bajo criterios empresariales, entonces las áreas hacia las cuales se orientarán serán puramente lucrativas: entretenimiento (como los viajes turísticos del Titán y Virgin Galactic), en el mejor de los casos. Aunque se vislumbran también otros campos nefastos, pero igualmente fructíferos, como la guerra.

La paradoja

Casi de manera simultánea, mientras diversos gobiernos y organizaciones movilizaron descomunales recursos financieros y técnicos en la búsqueda del sumergible Titán a fin de rescatar a sus tripulantes (un minúsculo grupo de millonarios haciendo actividades tan extremas como su presupuesto podría permitírselos), algunos países mediterráneos ―Grecia, principalmente― cerraron sus fronteras para evitar el arribo de un destartalado y antiguo navío atestado de inmigrantes, principalmente africanos.

Este rechazo causó el naufragio de la embarcación (un bote pesquero no apto para transportar un gran número de personas) con la consecuente pérdida de casi 80 vidas, y 500 desaparecidos.

Ante este desastre no se movilizaron recursos para su búsqueda y rescate (salvo los navíos que circunstancialmente se encontraban en la zona, entre los que se encontraba uno mexicano).

Este contraste entre dos hechos semejantes, ambos ocurridos en el mar, evidencia el infinito poder que en la sociedad actual posee el dinero, y a su vez muestra un fenómeno creciente que constituye una amenaza a la supervivencia de la civilización tal como la conocemos: la tragedia de la migración y la irrupción silenciosa de personas que no asumen los valores de las sociedades que las acogen.

Hace unas semanas recordábamos a Alain Touraine y su previsión de la mundialización salvaje, en cuyo marco el multiculturalismo y transculturalismo debilitan y destruyen los valores sobre los que se sustentan las comunidades actuales. Las revueltas que sacuden a Francia en estos momentos ilustran cabalmente este fenómeno y preludian lo que está por venir.