Doktor, ¿quiubo fokin?

I

Conocí a Eusebio Ruvalcaba en el 2009, en mi cancha estaba la energía inagotable de los 21 años. Lo leí dos años antes y al enterarme que seguía con vida, y se le dejaba ver en cantinas del Centro de la Ciudad de México, hice lo propio. Cada semana visitaba al menos uno de aquellos recintos con la esperanza de cruzar nuestros caminos.

Ese año entendí que una cantidad del pago de mis quincenas se destinaría a mi caminar por las cantinas y de a poco me sumergí en el universo de la literatura, sólo que leer a Eusebio me despertó un instinto de escribir, lucía tan sencillo que seguro cualquiera puede. Me equivoqué, para mí es más complicado de lo que imaginé en esos momentos, aunque esa mezcla de literatura y cantinas fue un embrión que crecería. Un llamado de la vida.

Lo primero que leí fue Una cerveza de nombre derrota y, sin temor a equivocarme, avanzar en sus páginas fue como desempañar un espejo. Los reflejos describían la tormentosa relación con mi padre, entre esos aforismos entendí el latente deseo femenino por la carne, que ese juego de la seducción suele ser devastador y que el gozo indescriptible por romper los límites de la cachondería también tiene su espacio en la literatura. Alcohol, esa era la sustancia con la que se sazonaron esas letras que invitan a echarle una mirada a la cotidianeidad humana, desnuda sus pasos. Fue una lectura que indagó en mi parte incómoda compuesta de miedo, dolor, decepciones.

Creo en el destino, intento entregarme a él por las buenas, lo más difícil es hacerlo, pero los caprichos de la vida me han colocado en el lugar correcto. Uno de mis amigos, Eduardo, hermano por elección de ambos, realizó su servicio social en la Fonoteca Nacional, mismo recinto donde por aquellos años Eusebio impartió clases de apreciación musical los lunes antes de mediodía.

Me hice pasar como técnico de sonido para colarme al curso. Eduardo manejaría la consola y yo conectaría a la corriente eléctrica el tocadiscos. Lo conseguí sin contratiempo y, por otra decisión del destino, en la mesa apareció el acetato Secretos de José José.

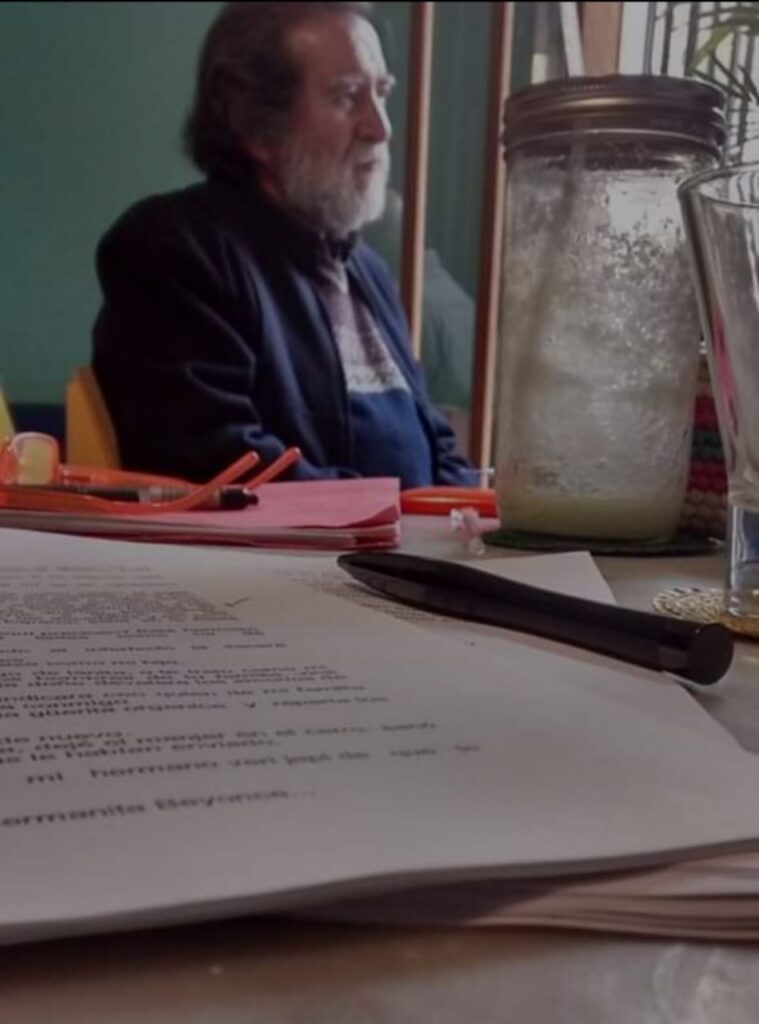

Un par de indicaciones con el director de consola y, cuando la aguja comenzó a correr por el vinil, sonó la profunda voz del bebedor de cepa. Anda y ve, Eusebio apareció en el salón. Te está esperando, ahí el hombre de cabellera leonesca y barba cerrada entrecana, quien me impulsó a saciar mi hambre de escribir. Anda y ve, su morral colgado al hombro y la sonrisa con la que avanzó entre las sillas le dio aire de gentileza y jovialidad. No lo hagas por mí, una persona lista para dar una clase y ganarse la vida, a eso se reducía. Que al fin y al cabo. Logré sostenerle la mirada a pesar de mi asombro. Somos sólo amigos.

– Ese es un discazo –por vez primera escuchaba aquella voz de bebedor frecuente–, siempre he pedido que lo pongan y hoy por fin lo hiciste. Muchas gracias, mano. Me llamo Eusebio.

Si su literatura me provocó admiración, su trato me hizo respetarlo. Para mí era inconcebible que la imagen pintada en sus libros fuera verdadera en persona, las acciones que me regaló a lo largo de los años me hicieron confirmarlo. Después de presentarme y estrechar su mano, escuché su clase (un nuevo descubrimiento que le agradezco: música clásica), y en el receso de quince minutos, me acerqué al maestro junto con Eduardo, temerosos, en un salón vacío y él a punto de morder una manzana. Lo interrumpimos para que nos firmara nuestro respectivo libro, Eduardo eligió Desde la tersa noche. El mío: Una cerveza de nombre derrota.

– ¿Ustedes escriben? –nos regresó los ejemplares–, si se aguantan a la reunión después de clase, les digo por qué pregunté –la simple invitación me emocionó–, sirve que nos bajamos un traguito –su manejo del lenguaje para adaptarse al momento.

Nos quedamos, ahí supimos que celebraban la clausura del primer curso, y para conmemorar aparecieron botellas de vino tinto y bocadillos. Mientras los alumnos, personas arriba de 60 años, comentaban cualquier cosa, me limité a platicar con Eduardo.

Parece que lo veo ahora mismo. Enfrente de nosotros, sus dedos entrelazados con los de una mujer visiblemente más joven que él y hermosa. Imaginé que le doblaba la edad. Eusebio nos llamó con su mano libre. Vengan, yo les invito, dijo. La ventaja de beber con aquellas personas fue su corta tolerancia al alcohol, así que los tres (Eusebio, Eduardo y yo), pusimos a prueba nuestra resistencia etílica.

– ¿Sabían que Schumann componía, atendía a su familia y escribió poesía? –aferrado a la mano de su acompañante–, además se daba tiempo para beber y acostarse con su amante –Eusebio sonrió–, cómo me gustaría tener una amante que me inspire todo eso.

Al tiempo que los tres reíamos, el rostro de la mujer junto a Eusebio se tiño de rojo, la tonalidad subía y apretó los labios.

– ¿Alguien por aquí tiene a una amiga que pueda presentarme?

– Maestro –una de sus alumnas intervino–, es un coqueto. Mírele la cara a la dama que tiene a su lado.

– ¿Usted cree? –mantenía un rostro plácido, la mano sujeta y sin ver a su acompañante–, yo creo que tiene vergüenza de mí, podría estar con cualquiera, con ellos dos, por ejemplo. Son jóvenes.

La plática se extendió por el campo de la música clásica y sus compositores, hasta que el responsable de la Fonoteca nos pidió retirarnos del lugar tras algunas horas y obedecimos las indicaciones del maestro: súbanse a mi nave, les invito un trago. Una anforita con tinto resguardada en la guantera apareció para acompañar nuestro camino.

II

El trabajo impidió a la mujer acompañarnos. Después de que la dejamos en el Metro, tomamos camino escuchando José José.

– Yo siempre les pido la tanga que llevan puesta el día que nos vemos, ¿ustedes qué le piden a su chava? –compartió la anforita–, dense un traguito.

Aquella tarde de lunes, con ese hombre al volante, me sorprendí de su capacidad etílica; aún extraño intercambiar con él correos electrónicos o sus invaluables opiniones a mis textos.

– A ver si les gusta –nos dijo tras caminar por las calles del centro de Tlalpan y detenernos afuera de un local–, aquí me conocen, me tratan chido. Ya tengo que cuidarme las espaldas, Luis Enrique.

La conexión fluyó sin contratiempos, los tres frente a una discreta entrada de puerta plegadiza de madera: La Jalisciense. Sumergirse ahí es conocer su historia mediante fotografías de famosos que la han visitado (Eusebio tiene su espacio, en la imagen el cabello y barba aún son de color negro) y páginas de periódico enmarcadas que hablan del lugar.

Del lado izquierdo están la barra y la cocina, la primera ocupa el mayor espacio. La basta selección de licores obliga a contemplar ese caleidoscopio de botellas de vidrio; también su variedad de cocteles es nutrida, los acostumbro poco, desconfío de su delicioso sabor dulce que me emborracha contra mi voluntad, aunque es una obligación poner a prueba al cantinero solicitándole un martini seco. Años más tarde me enteraría que aquel es la joya de la corona.

Para cuando mi camino se entrelazó con Eusebio, la amargura de la diabetes adherida a sus días lo obligó a beber vodka. Ahí una enseñanza para el resto de mis días: vodka con hielo, jugo de limón (importante evitar la cáscara de la fruta) empapado por una cascada de agua mineral.

– Mientras te fuiste al baño, Luis Enrique, Eduardo me contó de la música que le gusta, le sabe el fokin –le guiñó el ojo–, ¿a ti qué música te late?

Eusebio tenía el don de la amistad, una gentileza extraordinaria que derretía a cualquiera; de a poco te atrapaba en su red que la mayor parte del tiempo fue agradable, un viejo lobo el maestro.

– El error de los viejos es que menosprecian la intensidad con que viven ustedes, los jóvenes –la calma en el discurso–, nada importa la edad, según dicen que da experiencia y eso sirve para nada.

Escucharlo era confirmar mi admiración, sentía un impulso a intentarlo, probar aquella vida de escritor. El espejo donde me sigue gustando reflejarme comenzó a tomar forma en mi corazón.

Algunas personas se acercaban a saludarlo, aproveché las interrupciones para pedir más botana y decirle a Eduardo que al día siguiente tenía examen final de alguna materia en la universidad; ambos reímos conscientes de estar viviendo un sueño: beber con Eusebio Ruvalcaba.

– Hace rato les pregunté si escribían, ya me queda claro que al menos beben con ímpetu–, ese orgullo que ensalza a una persona porque le reconozcan su manera de beber–, hago poco esto pero me cayeron poca madre.

Bebió hasta el fondo de su trago, observó al cantinero y le levantó el vaso. Cuando su mirada regresó a nosotros repitió que le caímos bien.

– Lo mejor es que hablamos de música y cine, sólo los hombres se hablan neta, viéndose a los ojos, como ustedes fokins.

Aparecieron tres vodkas más en la mesa, antes de que el mesero se alejara, Eusebio le pidió que le recordara al cantinero sobre los tragos de la casa. Es lunes, dile que no sea mala onda, fueron sus palabras.

Lo que Eusebio nos dijo antes de partir es que estábamos invitados a asistir al taller de creación literaria que impartía los sábados, ahí mismo, en el centro de Tlalpan. Nos dio la dirección, indicaciones pertinentes para los textos y pagó la cuenta.

– Si van al taller, abrimos un frasco de vodka.

III

Existe un grupo de personas que encuentran inservibles los espacios para la literatura, también hay talleres donde el costo te obliga a esforzarte para salir de él al menos con un cuento escrito; mi experiencia en talleres es escueta, al que yo asistí para formarme se trata de individuos enamorados de la palabra escrita, el bagaje cultural que en ocasiones otorga la literatura, principalmente la flexibilidad de pensamiento para aceptar nuevas propuestas, dispuestos a escuchar ideas de alguien más, acompañado de humor negro, sarcasmo indispensable para curtirse, artistas que vivíamos en esas horas la vorágine de creaciones, algunas varias ocasiones suavizamos el trayecto con el calor del tinto.

La oportunidad de atestiguar el desarrollo de historias, los comentarios de los compañeros y los apuntes de Eusebio sacados del filoso colmillo que la experiencia otorga eran incalculables, algunos aún los llevo en mi memoria. Según Eusebio cobraba una lana por clase, miserables desvergonzados como yo nos olvidamos del pago y aun así fuimos bien recibidos. En aquel grupo de individuos, algunos yendo y viniendo, el maestro tuvo un comandante, la mancuerna para que los comentarios a los textos fueran profundos y sustanciales, el nombre de ese portento es Jorge Arturo Borja.

Borja, llamado por sus amigos, es un hombre con el don de la palabra y el conocimiento, una biblioteca ambulante que sonríe a los altibajos de la vida, con gusto y facilidad por enseñar; la extraña particularidad de haber sido becado por el INBA en danza clásica, cosa que se tradujo en un gran bailarín de mambo (he atestiguado sus hazañas) y el hambre por conocer los caminos del alcohol. Un escritor extraordinario, un hombre con la entereza de sostener con los huevos lo que dice; su mejor enseñanza: vivir la literatura.

El taller fue un laboratorio, experimenté varios terrenos, uno de ellos la crítica cinematográfica, y contraté los servicios de corrección de Borja. El pago era beber un litro de pulque al terminar el taller. Aquellas clases deberían tomar sólo treinta minutos, jamás sucedió. El cine fue el pretexto que me permitió conocer otra parte de mi maestro. Uno de esos sábados alargamos hasta el anochecer la charla, corrieron varios litros de pulque.

– ¡Vámonos, cuate! –ese difuminado escarlata de los ojos de Borja que deja saber que las cosas van por buen rumbo–, te voy a invitar un trago bien chingón.

Salimos de los pulques, llovía y la calle estancada de autos, familias comprando esquites, me decidí a seguir a Borja sin preguntar. El tinte pueblerino del centro de Tlalpan me lleva de regreso a mis días de infante caminando junto a mi abuela en su lugar de origen.

– Mi papá tuvo cantinas, me decía que el martini es un buen termómetro para conocer la destreza del cantinero –nos acercamos a La Jalisciense–, o también si curan las crudas de los clientes.

Tomamos asiento, fue fácil integrarnos al buen ambiente del lugar. Ambos ubicamos la figura del maestro en las fotografías de la pared.

– Eusebio dejó de venir –por esos años el maestro aún daba clases–, quisieron cobrarle de más– la botana apareció sobre la mesa–, también pienso que ya ni la chingan, pero quiero que pruebes este trago, amigo.

Sospecho que fue cuando entramos que Borja habló con el cantinero directo en la barra, porque la siguiente vez que el mesero se acercó llevaba una charola con un par de copas de vidrio con forma de cono invertido.

– El Martini, mi cuate. Para que te sientas James Bond –me dijo que su favorito era Roger Moore–. Los pedí con una aceituna de más y la ginebra de la casa –por aquel entonces la ginebra conservaba su nombre, el paso del tiempo la ha vulgarizado hasta llamarla gin.

El primer sorbo fue una oleada intensa, ardiente y agria, una bebida construida para emborracharte sin correr el riesgo de transpirar olor a alcohol. La cereza del pastel de La Jalisciense: el martini.

De vuelta al taller, las clases me fueron sumergiendo en descubrir mis capacidades narrativas, fui llevado de la mano de un titán literario, descubriendo el entramado de un aspecto del inagotable e inabarcable universo literario. A lo largo de cinco años suceden un sinfín de acontecimientos, los más relevantes para mí fueron concluir un libro de cuentos y una novela. El maestro ayuda a mantenerte enfocado, da calma en el camino. Y es que se puede decir mucho sobre escribir, en lo particular, es darle forma a la experiencia para atrapar al lector, es lo mínimo que merecen.

Cuando finalizó la penúltima clase que Eusebio impartió en el taller, me pidió que lo acompañara. Una caminata lenta, para ese momento mi respeto y admiración me hacían llamarlo El viejo. Llevaba algunos meses repitiendo que quería morir, se sentía cansado de todo, sospecho que dejó de encontrar consuelo en la música, cargaba consigo un golpe en la cabeza provocado por una caída apenas 90 días antes; los médicos le prohibieron el trago.

Entramos a La Jalisciense, cocineros, meseros y cantinero se dirigieron al viejo como maestro cuando lo saludaron y él extendió su morral al hombre tras la barra, quien lo guardó en un espacio que sólo conocía él.

– De pie, fokin –llevaba años sin llamarme de esa manera–, vamos a beber tequila de pie.

Siete leguas blanco, aún recuerdo su recomendación: que te muestren la botella y te fijas que tenga el caballo grabado al fondo. El viejo gustaba de empoderar la hombría y su ascendencia jalisciense a través del tequila, sólo dos veces bebí con él aquel trago; la primera vez me dijo que ya estaba hasta la madre de la chava con quien salía, pero que tampoco podía dejarla. Lo acompañé hasta la puerta de su casa en esa ocasión.

– ¿Te digo una cosa, Luis Enrique? –el cantinero escanciaba el trago en las copas–, mejor cuéntame tú primero qué piensas del Ciudadano Kane.

Me gustaba hablar de cine con él, su atracción por las historias donde las mujeres son el motor de la destrucción de un hombre nos estrechó; solía preguntarme sobre películas que veía durante su semana y le regalaba filmes. Un tema fluido entre los dos y aquella tarde las palabras se empantanaron en mi garganta. El viejo lo percibió.

– ¿Quién te parece más chingón, Neil Young, Bob Dylan o Tom Waits? –su bagaje musical. Estoy seguro que cualquier respuesta sería correcta, el problema es que me era imposible hablar.

Nuestro talante aquella tarde era cabizbajo, Eusebio fue un excelente detector de emociones, rascaba en ellas, buceaba en sus cavernas y al salir las decoraba con literatura. Chocamos copas y nos dijimos salud, llegó el caldo de camarón.

– Nada más me como mi caldo y te digo qué pienso del Ciudadano, no se me olvida –reímos–, ¿qué dijiste, ya se le va la onda? Te digo que eres un fokin, Luis Enrique.

El brillo en sus ojos mientras sonreía era apagado, pero logré ver a través de ellos el día que nos hicimos amigos, nos despedíamos después de beber en el taller y al estrechar manos dijo: ya vio maestro Borja, se le manchó el codo a este fokin–, para ese momento Eusebio dobló su codo hacia la cadera estirando mi brazo y reposando mis dedos cerca de su verga. Sigo distante para caminar a la altura de esos dos maestros que se carcajearon de mí.

De nuevo salud y bebimos el trago de tequila a fondo. Le pedí un chance para ir al baño, hizo un gesto con los ojos mientras bebía su caldo. Me apresuré, la impaciencia del corazón encendida, sentía que nos quedaba poco tiempo.

El viejo se marchó, lo noté cuando salí del baño y vi la barra vacía, aunque me apresuré a asomar la cabeza a la calle, jamás lo encontré. La semana siguiente nos reuniríamos para el cierre del taller, sería la última clase del año y, como cada diciembre, beberíamos para festejar; algo dentro de mí me dijo que aquella era nuestra última charla.

Así fue. Días después cayó en una cama de hospital. El círculo perfecto, La Jalisciense, el lugar donde supimos que nos esperarían años de literatura es el mismo que sirvió para decirme que su tiempo en esta tierra llegaba a su fin.

AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “COMPAÑEROS CANES”

https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/companeros-canes/