ÁLVARO REYES TOXQUI

Hace años, Slavoj Zizek expresó una idea sugerente que supone una reconversión de la idea freudiana en torno a la interioridad del inconsciente. Basado en una teoría de Lacan, el esloveno sugirió justo lo contrario: que el inconsciente se encuentra afuera, activo, expresando no sólo en condiciones simbólicas los mundos interiores —a veces aterradores— del deseo y del poder. En el libro donde expone esta idea hace una referencia a Michael Jackson:

Cuando, hace un par de años, el descubrimiento del comportamiento privado supuestamente “inmoral” de Michael Jackson (sus juegos sexuales con niños pequeños) asestó un golpe a su imagen inocente, la que lo elevaba a la categoría de un Peter Pan que trascendía las diferencias (o preocupaciones) sexuales o raciales, algunos comentaristas agudos hicieron una pregunta obvia: ¿a qué se debe el escándalo? ¿Acaso no estuvo el llamado “lado oscuro de Michael Jackson” siempre presente, a plena luz, en los videoclips que acompañaban sus lanzamientos musicales, que siempre estuvieron saturados de violencia ritualizada y gestos sexuales obscenos (como lo ejemplifican Thriller y Bad)? El inconsciente está expuesto, no oculto por una profundidad insondable; o, citando el lema de Los expedientes secretos X: “La verdad está afuera”.

La premisa de Zizek es perturbadora si consideramos que, por años, el analista tenía la tarea privada de escarbar profundo en la dimensión del inconsciente y encontrar, en los materiales de los sueños o del lenguaje, esa oscura dimensión de la libido, reprimida por los también oscuros andamiajes del super-yo. A partir de la clínica lacaniana, como si de vísceras expuestas se tratase, el analista observa los signos que vamos dejando, como rastros del inconsciente, en nuestros actos cotidianos. La verdad se encuentra afuera, afirma Zizek y con ello nos hace ver que hay interacciones, objetos, representaciones, actos mesurados o no, que van gritando nuestro phatos. El asunto que Zizek aplica al comentario sobre el lado oscuro de Michael Jackson, en la cita anterior, puede aplicarse perfectamente a la historia del rock y sus protagonistas.

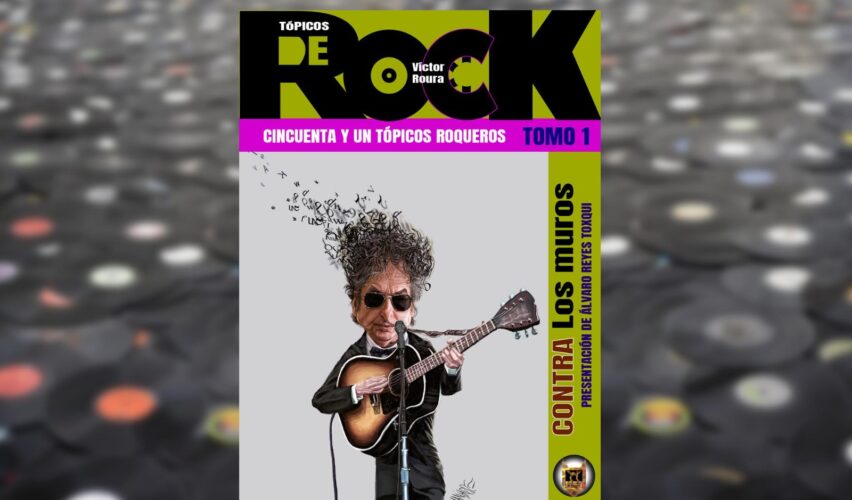

No hay que asustarse y cerrar estas páginas creyendo que este libro es un tratado de psicoanálisis y rock. Los lenguajes arcanos de dicha disciplina se encuentran lejos de aquí. Sin embargo, retomar el planteamiento en torno de que nuestros abismos más profundos se encuentran a flor de piel, expuestos a la mirada, me parece un buen eje de coordenadas para adentrarse a la lectura del presente libro. Roura no es psicoanalista, aunque debiera serlo; tampoco es sociólogo de la cultura ni mucho menos engarza las realidades que observa con los arsenales teóricos de la producción del gusto, a propósito de Bourdieu. El trabajo de Roura es, de principio, más vital. Como periodista describe desde dos poderosos atalayas: el de la realidad del acontecimiento, por un lado; y el de la construcción literaria de su propia narrativa, por el otro. Su escritura no deja de lado que hay procesos de subjetivación que, a veces, obligan a mirar hacia adentro —hacia la región de nuestros placeres y pecados personales— y, en muchas contadas ocasiones, conectar esa lectura interior con los procesos que se encuentran allá, enquistados en la historia, la economía y en la muy discutible e inestable naturaleza humana. De este modo, la narrativa de Roura no se presenta engalanada con los vestidos de la soberbia del lenguaje académico, supuestamente objetivo por distante. Al contrario, en el autor de Contra los muros, cincuenta y un tópicos roqueros, se deja entrever —siempre afuera como propone Zizek— ese toque de los pecados de Roura no sólo galopantes en el ámbito del periodismo cultural, sino también en sus vicios privados, entre ellos, su adicción por el rock.

El rock es una adicción que nunca podrá ser privada porque desde sus míticos orígenes en los cantos negros de las plantaciones esclavistas, o hasta su indecible evolución que pasó por el grunge, el metal y el pop, por decir sólo algunos géneros, es improbable desatender la dimensión social, económica e histórica que la encierra. El rock es expresión no sólo de la producción cultural de la industria del gusto, sino también es síntoma de las transformaciones de modelos de acumulación y de exclusión social. Roura lo entiende bien: la historia no sólo es de la lucha de clases —como rezaba el viejo marxismo— sino de los modos de subjetivación que hilvanan los materiales de la vida cotidiana —repleta de sueños, miedos, representaciones— con los modos de organización del trabajo y del poder. La historia de la música, y particularmente la del rock, es esa urdimbre extraña en donde el canto no sólo es la vibración armoniosa producida por la voz sino, por el contrario, la abierta acción de hacer circular discursos de poder que se inscriben en circunstancias particulares de dominación.

Y en la historia del rock sobran los ejemplos de cómo la música y la voz son capaces de traducir y re-decir la amalgama del momento histórico, de sus confluencias ideológicas, de la posibilidad creadora y, por supuesto, de los modos en los que el poder es capaz de perseguir, censurar estigmatizar o, incluso, domesticar la rebeldía. Woodstock Rock Festival (1969), en Nueva York; o Avándaro (1971), en México, pudieran ser los mejores ejemplos de ello que se enuncia. Con sus obvias distancias, en ambos casos prevalecieron los elementos subjetivantes de la década de los años sesenta: la música psicodélica, el arte contracultural, el movimiento estudiantil, la liberación sexual y, por supuesto, el uso de la psicodelia por un cada vez más pujante mercado de las drogas. Acompañado a todo este maremágnum se encuentran las luchas de liberación en América Latina, la teología de la liberación, la protesta civil contra Vietnam, la aun recién revolución cubana y un largo etcétera que apareció tanto en las consignas que los jóvenes coreaban en las calles [Mientras más hago el amor, más hago la revolución], como en las canciones que incendiaron el imaginario [Come on, baby, light my fire/Try to set the nigtht on fire].

Y precisamente de esta trama habla Víctor Roura: no hay movimiento musical, no hay pulsión de las cuerdas de una guitarra, no hay contoneo de unas caderas en el escenario, no hay ritmo que no pueda ser visto como parte de un trozo de historia compleja, dinámica e inestable. Georgy Lukácks lo entendió bien al suponer que el pensar —y con ello toda creación estética que derive de ello— “se efectiviza en la historia” y que “cada concepto/término que en él ocurre es el momento de un proceso continuo de enriquecimiento de determinaciones, y que estructura su tradición propia” (Bonilla, 2015, pág. 10). Desde este punto de vista, la historia del rock es un reflejo estético, un continuo que fluye en forma de protesta, de crítica, de lamento porque estuvieron dadas las condiciones del dolor que lo inspiraron. Ya lo decía Eric Clapton: Es terrible pensar que el mejor arte surge en los momentos de desesperación.

Pensemos en blues, parece retarnos Roura desde los primeros capítulos de este libro. Por supuesto que no es una tarea sencilla porque el desafío no es simplemente considerar al blues como un género musical que es fácil identificar por sus avatares y por sus 12 compases de 4/4, por la prevalencia de la voz sobre la música o por los subgéneros que se han desprendido, todos con herencia legítima, de su propia estructura de composición por improvisación. Pensar en blues es más que poder explicar los rudimentos del género o poseer una buena técnica instrumental o una voz privilegiada. Roura lo entiende bien: el blues pertenece a la historia profunda de un continente [África] y de las condiciones de esclavitud y estigmatización que produjo la modernidad capitalista, particularmente en los plantíos del sureste norteamericano. El blues privilegia el canto porque es la voz desgarrada la que debe hablar y hacer visible la melancólica nostalgia del retorno, ya imposible. Al hacer referencia a esta cualidad, Roura señala la pervivencia del continente negro que obliga a sus cantores a contar “historias negras y de negras historias”. Pensar en blues, finalmente, supone hacer de la voz un instrumento de resistencia capaz de colocar, frente al poder, la espiritualidad que busca su propia libertad. Aquí una acotación necesaria: la libertad vital no se parece en nada a la noción jurídica y normativa que nos heredó la Ilustración. Para un pueblo condenado a su invisibilidad y a su estigmatización, la libertad fluye primero en los hollers, quienes expresaban sus cantos tristes y melancólicos, y después en los shouts, es decir, en el canto que se convierte poco a poco en gritos desesperados. La llegada tardía de los spirituals, es decir de los cantos religiosos, provocará los gospels y con ello el nacimiento del blues.

Pero el blues no es rock y, mucho menos, pop. Si bien se puede trazar una línea que pase de B.B. King a Elvis Presley, Eric Clapton, Janis Joplin, Jim Morrison e incluso Michael Jackson, se debe hacer una seria distinción entre el corazón negro del primero, la blanca negritud del segundo y del tercero y de la negra blanquitud del último. ¿Acaso puede decirse que la música y sus géneros están determinados por el tratamiento biopolítico de la piel? La respuesta de nuestro autor es en extremo perturbadora: Roura atiende este espinoso asunto hablando del virtuosismo de la voz y de la técnica. “Los negros, desde el principio, han tocado la música de una manera diferente a sus colegas blancos”, afirma. El blues es vocal y por supuesto que las vibraciones del canto de Oliver Mtukudzi nunca podrían ser alcanzados, aunque hubiera querido, por Clapton, pese a su capacidad técnica en la guitarra. Nuevamente: no es un asunto de técnica vocal o de pulsión de las cuerdas, sino de origen, de circunstancia, de búsqueda.

La historia del rock es, por así decirlo, un síntoma. ¿De qué? De un phatos invisible que ha ido apoderándose de la subjetividad y la ha ido moldeando de acuerdo con los cánones de la acumulación, el consumo y el desecho. Si bien, en sus orígenes, el blues privilegió la voz y el jazz la instrumentación, y ambos la resistencia, el rock nació vinculado a la aparición y desarrollo de la naciente industria de la música y del espectáculo. Esta nueva industria ya no requería de los vibrantes tonos melancólicos de la música negra sino de la construcción de hombres y mujeres que depositaran, en una nueva frenética, la responsabilidad de construir un imaginario musical capaz de producir el gusto por los nuevos ritmos y hacer de ellos una moneda de cambio. Esta nueva generación tendría que permitirse el derecho a la rebelión y al amor libre pero con los cánones imaginarios interpretados por Elvis Presley, the Beatles o la psicodelia de Jim Morrison. La libertad negra que se buscaba en el blues se trasmutó en la libertad del goce de la inmediatez, la cual vino acompañada por un tumultuoso 1968 en el que se dieron cita los ánimos de una generación que descubría al mismo tiempo el contoneo impúdico de las caderas de Elvis, el sincretismo religioso de las comunidades hippies, el lenguaje liberador de la izquierda latinoamericana, la amenaza nuclear de la guerra fría y el uso cultural de las drogas. Los medios de comunicación —particularmente la radio— se dieron cuenta de su capacidad de erigir ídolos mediáticos identificables a través de la publicidad, la industria del disco y del espectáculo. Roura identifica varios casos donde la construcción de la imagen estereotipada del roquero se convirtió en un verdadero éxito comercial: el impúdico y erótico movimiento de las caderas de Presley, la invención de los perfomances en donde el vocalista se convierte en personaje [Marilyn Manson, Black Sabbath, Kiss], la construcción poética que describió un mundo polarizado y la angustia de la experiencia humana [Bob Dylan y Leonard Cohen], el modelo para armar de grupos quienes, como los Monkees o Los Bravos, fueron inventados para el naciente mercado de las estridencias.

Con estos materiales surge el rock pero también —aunque respondiendo a nuevos estadios de la industria de las representaciones y los estupefacientes— el metal, el rock autodenominado alternativo, el grunge, el progresivo, el hard rock y, por supuesto, el pop. La mano y la mirada atenta de Roura va indicando los lugares, los nombres, las anécdotas de los íconos cuyo énfasis en sus manías y excentricismo hace que veamos a cada cual como lo que fue: un ser humano apabullado por el peso de su propio genio y de la industria que los formó: Morrison-poeta, Santana-místico, Michael Jackson-pederasta, Clapton-desesperado, Dylan-nobel, Cobain-suicida, fueron, a final de cuentas, sólo el síntoma de cómo se fue consolidando una industria transnacional del espectáculo, perfectamente emparejada con el desarrollo del mercado de los estupefacientes y de la banalidad. Hay una distancia muy grande entre haber grabado con las viejas disqueras independientes, apenas acondicionadas con un grabador y conos de huevo, que hoy enfrentan el apabullante mundo del relumbrón mediático de las redes y las plataformas digitales. Algo, sin embargo, permanece intacto: la industria del espectáculo sabe que su poder reside en la capacidad de conducir la subjetividad humana al otorgarle una forma de percepción y representación estética, así como construir, diría Bourdieu, un mercado de bienes simbólicos.

No es fácil realizar el ejercicio arduo que nos presenta Víctor Roura en este primer tomo de su historia del rock. Los cincuenta y un tópicos que desarrolla van pasando de la anécdota al contexto y al señalamiento de cómo se engarza nuestra muy extraña naturaleza humana con los arrebatos de un modelo de acumulación basado, precisamente, en el consumo exacerbado y monstruoso de imaginarios. La subjetividad no es la mercancía ni en ella se produce valor, nada más alejado de la realidad. Ella es la atmósfera donde circula la sociedad del espectáculo, esa que Guy Deboard caracteriza como una mera representación: “El espectáculo no es una colección de imágenes —afirma— en cambio, es una relación social entre la gente que es mediada por imágenes”. Habría que agregar también: mediada por sonidos, luces estrambóticas, ciberespacios efímeros, metaversos, narrativas lúdicas y poderes transnacionales que acompañan el riesgo, la incertidumbre y la fluidez de un orden basado en el hiperconsumo, base del sistema productivo, moral y cultural de este siglo.

Este orden extraño requiere de ojos atentos y, por otro lado, exige de plumas capaces de crear un hilo narrativo suficiente para construir una imagen viva de la historia. Esto último sólo lo podrían hacer los profesionales de las ciencias sociales pero lo arruinarían con toda la trama de categorías, teorías y modelos. Los historiadores quizás lo contaminarían con los ciclos Kondratieff y los filósofos… bueno, ¿qué decir de ellos? Hay, sin embargo, un oficio que, a fuerza de tallar el lápiz y de meterse en los recovecos del quehacer simbólico humano, es capaz de construir una narración viva y libre. Me refiero al oficio del periodista cultural el cual, según el mismo Víctor Roura, se encuentra también en crisis gracias a que se ha desarrollado la prensa musical especializada, la cual vive a expensas del escándalo, de la nota glamorosa, de la puesta en escena, de la cuantificación de las ganancias en las pasarelas del entretenimiento. La historia del rock de Roura es una que no responde a estas exigencias del mercado y, por tanto, va permitiendo hacer visible el vicio que lo aqueja, la manía inescrutable de hacerse, como los bluseros más contestatarios, de una voz propia, negra, propensa al grito del nostos, es decir del deseo de retornar al momento donde el blues, el jazz y el rock no eran tocados por la industria y no se avergonzaban. Sólo una pluma así puede trazar caminos al pasado y ofrecer, a conocedores y a ignotos, un hilo de Ariadna que lo haga asomarse al abismo de sus pecados eufónicos.

oOo

- Prólogo del libro Contra los muros, de Víctor Roura, que la Cofradía de Coyotes acaba de editar en tres tomos roqueros, mismos que están disponibles en la página cofradiadecoyotes.com. Álvaro Reyes Toxqui nació en Santa María Coronango, Puebla, en 1966. Estudió Sociología Rural en la Universidad Autónoma Chapingo, la maestría en Desarrollo Rural en el Colegio de Postgraduados y se doctoró en Ciencias Agrarias en el año 2009. Es profesor investigador en el área de Ciencias Sociales en su alma mater y colabora en el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es docente en la licenciatura de Trabajo Social en La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la UAEM. Sus líneas de investigación versan sobre biopoder, subjetividad y corporeidad. Con dichas líneas ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Es productor y locutor en Radio Chapingo desde el año 2002 donde realiza comunicación cultural y política. Es autor de Los Itinerarios Sociales del Cuerpo / Biopolítica y Resistencia Social (2018), publicado en la Editorial Cofradía de Coyotes (2019).

AQUI PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “OFICIO BONITO”, LA COLUMNA DE VÍCTOR ROURA PARA LALUPA.MX

https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/victor-roura-oficio-bonito