1

La historia del Premio Nacional de Periodismo está marcada, sí, por la mismísima incoherencia.

Todo se remonta al año 1951, cuando un grupo de editores encabezado por el coronel José García Valseca y secundado por Martín Luis Guzmán y Rómulo O’Farril, ofrece un banquete en honor al presidente Miguel Alemán Valdés.

El escritor Martín Luis Guzmán vertió hermosas loas a la figura presidencial, tal como lo haría dieciocho años más tarde, en 1969, para considerar un héroe al presidente Gustavo Díaz Ordaz por haber “salvado” al país de las “manos extranjeras”. A partir de ahí comenzaron los malos entendidos, pues el buen periodismo, según estos oficiosos editores (Martín Luis Guzmán dirigía la revista Tiempo desde 1942), se hace no por la capacidad de los periodistas sino gracias a la aquiescencia gubernamental: “Durante los cuatro años y medio ya transcurridos dentro de su periodo ha sido un constante y escrupuloso mantenedor de la libertad de prensa, así como la de pensamiento y palabra —dijo el novelista Martín Luis Guzmán—, cosa que si es natural y propia en el jefe de un Estado que como México garantiza constitucionalmente dichas libertades, no por ello ha de encomiarse menos”. Por eso, “se ha formado una comisión provisional encargada de organizar el acto público en que la prensa seria del país exteriorice al señor presidente el reconocimiento que él merece de parte de los periódicos”.

Ahí está otra de sus claves: la prensa seria del país; aquella que no participara en estos agasajos presidenciales, sencillamente no era una prensa de importancia. A partir de aquella improvisada celebración, efectuada el 7 de junio de 1951, cada año no dejó de efectuarse el rito en honor del señor presidente de la República: “La semilla de la ignominia periodística estaba sembrada —apunta Rafael Rodríguez Castañeda (Ciudad de México, 1944) en su libro Prensa vendida (Grijalbo, 1993)— y fructificó un año después, el 7 de junio de 1953, cuando se instituyó el Día de la Libertad de Prensa”.

Año con año, los periodistas se fueron acostumbrando a “su” día, explicándole al presidente en turno los orgullos, las incomodidades y las éticas de su oficio. El jefe de la nación, recipiendario al fin de los discursos de los informadores, escuchaba atento las palabras de sus servidores, las calaba, las calibraba, las tasaba, las editorializaba.

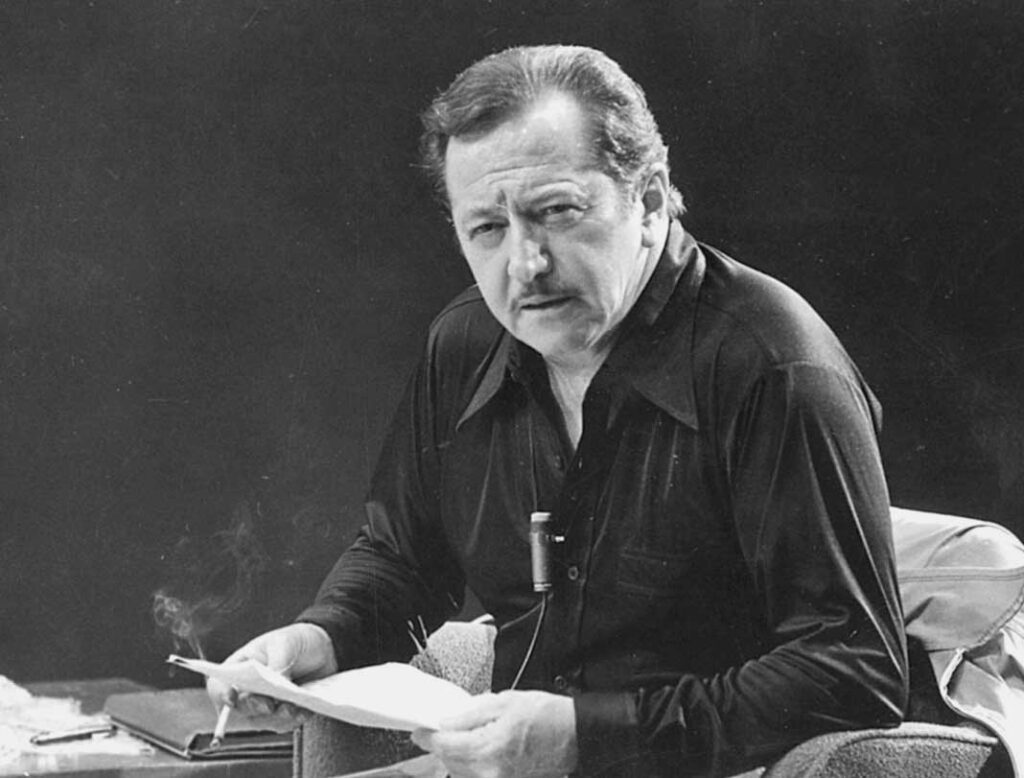

En 1966, por ejemplo, en el Hotel María Isabel, el director general de Excélsior, Manuel Becerra Acosta, leía en su discurso que “la prensa por sí misma no tiene un sentido completo si no puede desenvolverse fuera del vasallaje y de la servidumbre lesivas a su dignidad. ¿A qué queda confinado un periodista que por consigna debe callar un agravio público, más grave mientras más alto sea el nivel social o político de quien lo comete? ¿O a qué se le obliga, cuando se le convierte en portavoz de ideas y convicciones que van contra el fuero de su conciencia, y le repugnan en lo íntimo de sus persuasiones más hondas? Hacer del periodista un siervo obsecuente y ruin lastima a la prensa toda en su calidad de noble expresión del pensamiento”.

Pero ahí estaban, incongruentemente, los periodistas como siervos ante el mandatario confesándole sus hondas causas. Porque el periodista, si no es mirado por el Primer Ejecutivo, pareciera trabajar en vano. Gustavo Díaz Ordaz, ese mismo 7 de junio de 1966, replicó: “El uso individual de los derechos no puede colocarse por encima de la ley que armoniza y sustenta los de todos. Hacerlo sería invitar al caos y dar asiento a la violencia. En esta fecha, que ustedes han dedicado a celebrar la libertad de prensa, reitero a la nación entera que ha transcurrido un año más sin que haya sufrido menoscabo, presión o cortapisa alguna por parte de los tres poderes aquí presentes. Ajustar las publicaciones a la Constitución y a las leyes en vigor, a pesar de las urgencias, antes de dar una noticia a la publicidad, pensar siempre si sirve o no a la verdad, si ayuda a la concordia de los mexicanos o aumenta sus rencores; si concurre a realizar la justicia o sólo atiende a preferencias personales; si coopera a preservar y vigorizar nuestras libertades o atenta contra ellas; si tiende a resolver los problemas o agravarlos; si fomenta la solidaridad internacional o los odios entre las naciones; si contribuye a la urgente necesidad de la paz o a desatar la violencia…”

No lo dejaron hablar más.

“Los asistentes —recuerda Rodríguez Castañeda— se levantaron al unísono para aplaudir al presidente”.

Sólo dos años después sucedía el asesinato masivo en Tlatelolco.

El 7 de junio de 1969, transcurridos apenas ocho meses de la masacre del 2 de octubre, a las puertas del Hotel Camino Real, donde se efectuaría el rito del 7 de junio, esperaban al presidente para recibirlo con honores nada menos que Julio Scherer García, Juan Francisco Ealy Ortiz y Daniel Morales. En la ceremonia en homenaje al mandatario, habló el novelista Martín Luis Guzmán: “Lo felicitamos a usted, señor —dijo a Díaz Ordaz—; y si, efectivamente, en algo fallamos a esa hora [se refiere Guzmán a las posibles informaciones críticas o duras sobre el 2 de octubre], lo lamentamos sin la menor reserva, y esto hace que nuestra felicitación resulte mayor aún. Lo aplaude usted una prensa que al ejercer plenamente su libertad demostró no ser una prensa vendida, como la malicia y la subversión nos gritaban, y la hubieran querido, dentro del cálculo de sus planes. Lo aplaude una prensa cuyas experiencias últimas la confirman en su postura independiente, y la cual, gracias a su independencia misma, cree servir bien al régimen democrático e institucional del México de hoy, al México de libertades, realidad y promesa, que debemos a nuestra revolución, a la Revolución Mexicana, todavía en marcha”.

Los aplausos de los periodistas interrumpieron varias veces el discurso de Martín Luis Guzmán. La violencia durante el Movimiento Estudiantil era cosa de ociosos, agitadores y subversivos que la prensa obviamente reprobaba. El rito era impostergable.

En el último año de Luis Echeverría Álvarez, “el sueño de muchos periodistas cristalizó el 7 de junio de 1976. Los Premios Nacionales de Periodismo se convirtieron en realidad: un diploma y 50 mil pesos para cada uno de los galardonados”.

Ya no bastaba con el banquete. Ahora, el gobierno determinaría, por medio de un compacto jurado seleccionado por el propio gobierno (después de todo, y la Presidencia de la República lo sabía, y lo sabe, muy bien, ¿quién puede negarse a participar en una orden presidencial?), quiénes eran los mejores periodistas de México. Pero, para ello, el propio periodista tendría que solicitarlo, su premio. Si no, no sería considerado entre los grandes.

2

Ese 1976, año en que fuera creado el Premio Nacional de Periodismo, el presidente Luis Echeverría enfatizó: “Podemos afirmar que a nadie se ha perseguido, o ni siquiera molestado, por la expresión de sus ideas. La crítica no ha sido simplemente tolerada, sino se ha convertido en fuente y motor de muchas decisiones gubernamentales, cuando ha sido producto del estudio, la reflexión y la responsabilidad verdaderas, así como cuando se ha caracterizado por sus finalidades constructivas y patrióticas”.

Un mes después de aquella comida entre los periodistas en honor de la figura presidencial, y de haber fundado el Jefe de la Nación un premio gubernamental para el periodista que lo solicitara, y a cinco meses de que finalizara su gestión administrativa, “se produjo el golpe patrocinado por el gobierno de Echeverría —relata Rodríguez Castañeda en su libro Prensa vendida— contra la dirección de Julio Scherer en Excélsior”.

Otra vez, la perorata oficial se traslucía demagogia ilimitada.

Un año después, ya con José López Portillo en la Presidencia, acudieron a recibir su premio, entre otros, Carlos Monsiváis, Juan José Arreola, Manuel Buendía, Rogelio Naranjo y Joaquín López Dóriga. En esa ocasión, el subsecretario de Cultura, Víctor Flores Olea, dijo que con estos galardones el Estado reconocía la importancia de los medios de comunicación “y su potencial fuerza democrática”. Por supuesto, los premiados, al aceptar el premio, avalaban las razones de Estado: “La conciencia social y política de la ciudadanía está estrechamente vinculada al ejercicio de un periodismo responsable, crítico, imaginativo como el que hoy se premia en esta ceremonia —recalcó Flores Olea—. Para el Estado mexicano es una cuestión de principio de libertad de expresión y la garantía de una información adecuada”.

A su vez, López Portillo dijo que “debemos meditar en que, si el derecho a la libertad de expresión lo es del individuo, está por inscribirse y debe garantizarse el derecho de una sociedad a ser informada; una sociedad que debe esperar de los medios de comunicación no sólo la información sino la distracción de su ocio y la perfección por medio de la cultura”.

Un lustro después, José López Portillo le retiraba algunos anuncios a la revista Proceso “pues no parece sano el que paguemos para que nos pegue”, según el mismo presidente anotaría en su diario personal. Pero a la hora de los premios, las acciones gubernamentales pasaban al olvido. En su discurso del banquete del Día de la Libertad de Prensa, realizada en 1981 el 11 de junio porque el mandatario estaba el día 7 en Washington entrevistándose con su homólogo estadounidense Ronald Reagan, Socorro Díaz (Colima, 1949) declaró que complacía a los editores de México “hacer público reconocimiento de que en el curso de este gobierno las libertades de expresión y de prensa se han mantenido incólumes, limpias, sólidas. Estimamos el ejercicio de la crítica. De la crítica honesta y constructiva. De la crítica entendida como análisis serio del acontecer público y de la problemática nacional, para señalar yerros y denunciar desviaciones; pero también, y al mismo tiempo, para apuntalar aciertos y proponer y fundamentar soluciones”.

El retiro de la publicidad del gobierno a Proceso por su información crítica había, pues, pasado al olvido. Lo que estaba a discusión, entonces, eran los premios que recibían los presidentes. En ese 1981, Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011) ofrecía pormenores, en el unomásuno, de la versión de que un grupo de políticos, abanderados por el gobernador del Estado de México, había regalado a López Portillo un rancho en la zona de Tenancingo. El propio presidente, en una carta enviada al columnista, le informaba que había vencido “la grande tentación” y rechazado la donación.

“Sería lógico esperar que López Portillo corone su beau geste con una ley que prohíba a los representantes, y en general a las altas figuras del gobierno, aceptar obsequios millonarios”, escribió Manuel Buendía en su columna “Red Privada” en Excélsior.

En sus memorias, López Portillo abundó posteriormente en el asunto: “El sindicato de petroleros empeñados en regalarme el rancho de Tenancingo y, como no lo quise, ahora me quieren regalar una casa en Acapulco. Preciosa, por cierto. Sería una sangronada negarme de nuevo”.

Aceptó, pues, la casa de Acapulco la cual, escribió en sus memorias, “es uno de los grandes orgullos que en mi vida he tenido, pues el regalo se acordó en asamblea general, en la que se votó por unanimidad y entusiasmo. Se me ha criticado mucho. Eso y otras muchas cosas. Como presidente, acepté regalos. También di regalos. Era una costumbre tradicional en México desde muy remotos tiempos. En el regalo no había mala intención, era gracia y no soborno”.

¿Y los periodistas que reciben regalos del gobierno?

De eso nadie se ocupa. Sería un agravio a la figura presidencial, una ofensa a sus buenas intenciones, una insolencia innecesaria.

Con la clásica excusa, que es asimismo una vieja ilusión de autorreconocimiento (“si el gobierno no me premia; ¿quién lo va a hacer en el medio de la prensa, tan desorganizada, tan mezquina, tan embustera?”), los periodistas recogen su cheque convencidos de que se lo tienen muy bien merecido: si ellos mismos no se premian, puesto que para obtenerlo es necesario solicitarlo, el propio premio carecería de sentido. Quizás sin querer, prosiguen la norma que impusiera flemáticamente el novelista Ricardo Garibay (1923-1999). En 1968, dos meses después de los sucesos sangrientos del 2 de octubre, el escritor hidalguense Garibay empezó a recibir, cada mes, 10 mil pesos proporcionados directamente por el presidente Gustavo Díaz Ordaz para que se dedicara enteramente a leer y escribir: “El dinero es de la nación, no de Díaz Ordaz, y él es el jefe del Estado, es mi deudor, de algún modo —argumentaba Garibay en su libro Cómo se gana la vida (Joaquín Mortiz, 1992)—. Estamos ante un acto personal y generoso hacia mí, hacia mi trabajo. Y yo lo agradezco, y punto. Me pongo a vivir sin congoja… Se agradece el gesto del mandatario y se hace constar, porque es de bien nacidos hacerlo. Y si uno trabaja de veras, con eso paga el favor. Y también, que yo seguí publicando editoriales en Excélsior, con frecuencia adversos al gobierno y al propio Díaz Ordaz. No me vendo ni hay precio que me compre. Lo único que festejo en mí es mi lealtad a mi oficio”.

Ahí está, clarísima, la norma garibayesca.

Que venga el dinero de donde venga, que lo único que importa soy yo y mi verdad. A mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Un premio no me mancha si sigo siendo yo, si sigo siendo crítico incluso con el que me premia. El asunto, sin embargo, no consiste en recibir el premio autojustificándose por el prestigio del jurado o porque previamente lo han recibido personalidades que se denominan a sí mismas críticas deñ sistema sino, creo, por el caudal de congruencia que exhiba uno mismo. Es muy sencillo: si yo coincido con un gobierno, acepto sus actos gubernamentales; si, por el contrario, yo discrepo, luego entonces disiento e incluso critico sus acciones: no me enorgullecería ser premiado por una entidad con la cual no comparto sus ideas ni sus ideales, aunque otros, y sus respectivas razones habrán tenido para ello, ya lo hubieran recibido y cuyos prestigios, ratificados por un núcleo oficialista, son, más que nada, una conservadora tradición en un país donde lo extraño no es la asimilación y la adaptación periodísticas sino, justamente, la independencia de criterios, lo que suele llamarse, a veces, la congruencia crítica.

3

Y estos premios, legitimados por los mismos premiados (“si Monsiváis se lo ganó, ¿por qué no habría de llevármelo yo?”), son autorizados por los propios periodistas, de ahí la consecutiva y persistente inscripción a ellos, pues se sabe que periodista no inscrito es periodista jamás galardonado.

No sólo eso.

Tambien los premios dependen de los jueces que conforman el jurado o de quien presida la presidencia del jurado en ese momento.

Y por muy buen periodista que uno sea, la decisión para ser premiado, o no, caerá en la simpatía o anripatía que uno pueda causarle al jurado: hace unos meses, por ejemplo, un comentario a uno de mis artículos decía con claridad que aunque yo no era “santo de la devoción” de un opinólogo —aunque nunca aclaraba por qué yo no era “santo” de su devoción, sencillamente decía que yo no lo era y ahí debía acabarse la discusión— concordaba conmigo en cierto punto, pero… pero… pero…

Y a pesar de mi largo camino periodístico jamás nadie, por ejemplo, me ha propuesto para el Premio de Periodismo Cultural de la FIL de Guadalajara.

Y todos contentos.

De los tres premios que me han concedido a lo largo de mi medio siglo de trayectoria periodística, en ninguno me había yo previamente inscrito: son justamente los galardones en los que yo creo, porque un jurado reconoce, aun no pidiendo el premio, el trabajo realizado, no un solo trabajo inscrito, pero estos garbanzos de a libra no son frecuentes en un país acostumbrado a que los premiados exijan su premio para satisfacerse, sobre todo, financieramente.

Lamentablemente, este tipo de principios éticos lo hacen a uno no ser santo de las devociones de numerosas personas.

AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “OFICIO BONITO”, DE VÍCTOR ROURA, PUBLICADAS EN LALUPA.MX

https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/victor-roura-oficio-bonito