1

Dos meses antes de cumplir los 92 años de edad, el escritor norteamericano Ray Bradbury murió el martes 5 de junio de 2012 tras haber publicado más de medio centenar de libros entre relatos, novela, teatro e incluso poesía, sin contar las numerosas adaptaciones fílmicas de volúmenes ajenos. Bradbury es el icono de la ciencia ficción en lengua inglesa.

2

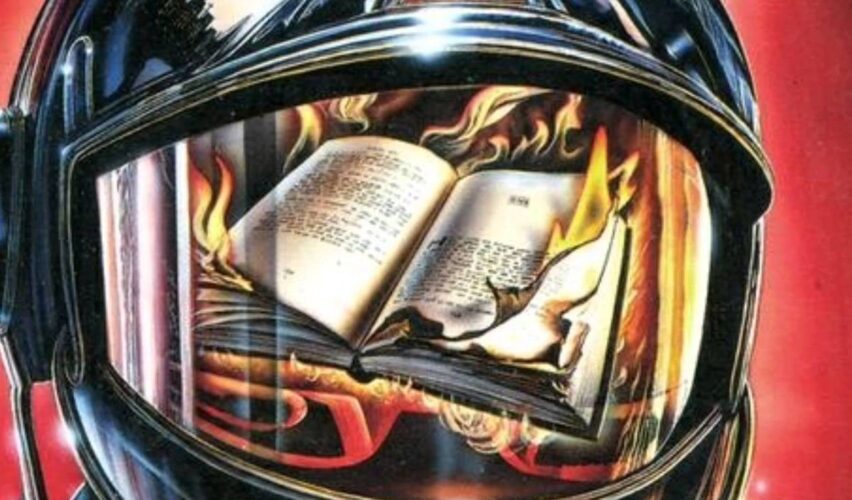

Fahrenheit 451 (la temperatura “a la que enciende el papel y arde”), tal como anota, con pertinencia, el autor en su epígrafe), la obra maestra de Ray Bradbury —publicada en 1953, cuando contaba con 33 años—, se mantiene incólume, peligrosamente desafiante, bárbaramente actualizada. Ahora que, de manera paradójica (ya que el desarrollo tecnológico de las sociedades pudiese indicar con afán un signo contrario), los individuos son más leídos (¿o acaso menos inleídos?), el libro, en sí, ya no es respetado como tal en el actual ramaje del mercado de las letras, promovida incluso esta desconfianza por la mayoría de las propias editoriales, ocupadas en la apariencia de las escrituras más que en el fondo literario, entretenidas en los nuevos soportes para tratar de reducir los costos, apuradas en difuminar las antiguas técnicas para reactivar sus inversiones electrónicas (ya cualquier youtuber escribe libros con la aquiescencia, y ningún reparo, de los editores con la seguridad de, por lo menos, recuperar su inversión debido a la inmediata promoción del producto en las plataformas digitales mientras un autor sin canal en los portales pregunta a cuánto asciende el costo de su modesto libro que nadie difundirá si no tiene amistades en el medio literario).

Ray Bradbury, en su Fahrenheit 451, nos cuenta la historia de un año incierto —que ha de llegar— en el cual la lectura está terminantemente prohibida. Su protagonista, Guy Montag, de 30 años, es un bombero encargado —en una ingrata pero necesaria tarea según los gobernantes de un futuro tal vez próximo— de incendiar los hogares donde se sospeche que sus habitantes todavía poseen libros, esos viejos artefactos que alimentan la memoria de las ciudades, que incitan a las provocadoras o combativas ideas, que reafirman los criterios o hacen volar inútilmente la imaginación. “Es un hermoso trabajo —pensaba Montag—. El lunes quemar a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner; quemarlos hasta convertirlos en cenizas, luego quemar las cenizas. Ése es nuestro lema oficial”.

3

Sin embargo, una tarde la vida de Montag cambiará drásticamente: en su camino tuvo la desgracia de conocer a la linda Clarisse McClellan, de apenas 17 años, quien, con su ingenuo cuestionamiento, empezó, sin querer, a transformar al entonces orgulloso bombero.

—¿Es verdad que hace muchos años los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo? —preguntó a Montag.

—No, las cosas siempre han sido incombustibles —respondió el hombre.

—Qué raro —dijo la muchacha—. Oí decir que hace muchos años las casas se quemaban a veces por accidente y llamaban a los bomberos para detener las llamas.

El hombre nada más se rió. La muchacha lo miró brevemente.

—¿Por qué se ríe?

—No sé —dijo Montag, comenzó a reírse otra vez y se interrumpió—. ¿Por qué?

—Se ríe aunque yo no diga nada gracioso y me contesta en seguida. Nunca piensa antes de contestar.

Era cierto, pero Montag no tenía tiempo para dichas reflexiones, como tampoco sabía (o, si lo sabía, no pudo recordarlo) que hay rocío en la hierba en la mañana, tal como le dijo Clarisse.

Como no pudo recordar si lo sabía, Montag se puso de muy mal humor.

—Y si usted mira bien —la muchacha señaló el cielo con la cabeza—, hay un hombre en la Luna.

Pero Montag no miraba la Luna desde hacía muchos años. Por eso, su inquietud fue todavía más honda cuando la muchacha se despidió:

—¿Es usted feliz? —interrogó al bombero.

Qué pregunta tan desconcertante. Por supuesto que lo era, con su esposa Mildred, quien en esos momentos, acaso harta del aburrimiento en que solía imbuirse a diario, quería quitarse la vida al ingerir todas las píldoras de su tranquilizante.

Montag se sumergió aún más en sí mismo.

4

Clarisse, cuando ambos se veían en la calle, le abría los ojos todos los días con sus raras preguntas.

—¿Cómo eligió su trabajo? Usted no es como los otros —dijo Clarisse a Montag—. He visto unos pocos. Cuando hablo, usted me mira. Cuando dije algo de la Luna, usted miró la Luna. Los otros nunca harían eso. Los otros seguirían su camino y me dejarían hablando. O me amenazarían. Nadie tiene tiempo para nadie. Usted es uno de los pocos que me han hecho caso. Por eso me parece tan raro que sea un bombero. Es algo que de algún modo no parece hecho para usted.

Montag sintió, entonces, “que el cuerpo se le dividía en una parte fría y otra caliente, una dura y otra blanda, una temblorosa y otra firme, y que las dos mitades se trituraban entre sí”.

Pero un día la muchacha no apareció nunca más. Y Montag la extrañó de veras, y, junto con aquel inédito extrañamiento, empezó a cuestionarse con severidad. El capitán Beatty era un hombre duro, fiel al sistema, que comenzó, a su vez, a mirar con recelo al subordinado Montag. Una vez, jugando a las cartas, dijo a su jefe:

—Pensaba… pensaba en el incendio de la semana anterior. En el hombre a quien le quemamos la biblioteca. ¿Qué ocurrió con él?

—Se lo llevaron gritando al asilo —respondió Beatty.

—Pero no estaba loco —dijo Montag.

Beatty arregló serenamente los naipes.

—Todo el que cree poder burlarse de nosotros y del gobierno, está loco.

—Trato de imaginar —dijo Montag— cómo me sentiría. Quiero decir si unos bomberos quemaran nuestras casas y nuestros libros.

—Nosotros no tenemos libros —concluyó Beatty.

—Digo, si los tuviéramos.

Como muy pronto los tendría Montag, escondidos en los sitios menos pensados de su casa, tomados al azar de las bibliotecas que visitaban para incendiarlas, como aquella vez en que una mujer prefirió quedarse en su casa inmolándose con sus libros en una visión terrible e inolvidable para Montag: “La mujer, arrodillada, tocaba los cueros y las telas empapadas, leyendo los títulos dorados con los dedos, y acusando con los ojos a Montag”.

—¡Nunca tendrán mis libros! —gritó la mujer.

—Ya conoce la ley —dijo Beatty—. ¿No tiene sentido común? Ninguno de estos libros está de acuerdo con los demás. Se ha pasado la vida encerrada en una condenada torre de Babel. ¡Salga de ahí! La gente de esos libros no existió nunca. ¡Vamos, salga!

Pero la mujer se empecinó en quedarse, ante el demudado asombro de Montag.

5

Recuperada en el hospital, Mildred, la esposa de Montag, no recordaría, en lo absoluto, su intento de suicidio; pero ella sería, mujer alineada finalmente al sistema, la que lo llevaría abruptamente a su voluntario destierro. Después de que el bombero viera a la dueña de aquella biblioteca quemarse junto con todos sus libros, Montag —ya aleccionado previamente por Clarisse, la muchacha desaparecida que se negaba adaptarse a ese mundo inmisericorde de intolerancias en la dictadura futurista— empezó a reflexionar acerca del valor que pudieran poseer esos volúmenes encuadernados cuyos dueños, de manera insólita, eran capaces de morir con ellos. Desde el día en que Montag la viera quemarse con sus libros, comenzó a renegar de su labor.

—Mildred —dijo Montag a su esposa—, ¿qué te parece si, bueno, dejo el trabajo un tiempo?

—¿Quieres perderlo todo? Después de tantos años [una década] de trabajo, sólo porque una noche una vieja y sus libros… —respondió la mujer, asombrada por el planteamiento de su marido.

—¡Debías haberla visto, Millie!

—No significa nada para mí. No debía haber tenido libros. Conocía las consecuencias, pudo haber pensado en eso. La odio. Has cambiado por su culpa, y pronto no tendrás casa, ni trabajo, ni nada.

—No estabas allí, no la viste —dijo Montag—. Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar, para que una mujer se deje quemar viva. Tiene que haber algo. Uno no muere por nada.

Pero no se trataba, nada más, de la mujer que valerosamente murió por la literatura, sino justamente del significado profundo de los libros. “Por primera vez comprendí —dijo Montag— que detrás de cada libro hay un hombre. Un hombre que tuvo que pensarlo. Un hombre que empleó mucho tiempo en llevarlo al papel. Nunca se me había ocurrido. Y a algún hombre le costó quizás una vida entera expresar sus pensamientos, y de pronto llego yo y, ¡bum!, en dos minutos todo ha terminado”.

6

Bradbury ubica el comienzo de la catástrofe, y lo pone en las palabras de Beatty —el jefe de los bomberos exterminadores de los libros—, en la aparición de la fotografía: “Luego las películas cinematográficas, a principios del siglo XX. La radio. La televisión. Las cosas comenzaron a ser masa. Y como eran masa, se hicieron más simples. En otro tiempo los libros atraían la atención de unos pocos, aquí, allá, en todas partes. Podían ser distintos. Había espacio en el mundo. Pero luego el mundo se llenó de ojos, y codos, y bocas. Doble, triple, cuádruple población. Películas y radios, revistas, los libros descendieron hasta convertirse en una pasta de budín”.

Con el tiempo, los clásicos fueron reducidos a “audiciones de radio de quince minutos; reducidos otra vez a una columna impresa de dos minutos, resumidos luego en un diccionario en diez o doce líneas”. Beatty lo sintetizaba de este solemne modo: “Se abreviaron los años de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía y el lenguaje. Las letras y la gramática fueron abandonadas gradualmente, gradualmente, hasta que se olvidó su existencia. La vida es lo inmediato, sólo el trabajo importa. Divertirse, sí, pero después del trabajo. ¿Por qué aprender algo salvo apretar botones, dar vuelta a las llaves, ajustar tornillos y tuercas?” Y organizar, por supuesto, superdeportes “al alcance de todos, espíritu de grupo, diversión y no hay que pensar, ¿eh?”

—Bien —dijo Beatty—, examinemos ahora a las minorías: cuanto más grande la población, más minorías. No tratemos de entender a los aficionados a los perros, a los aficionados a los gatos, los doctores, abogados, comerciantes, jefes, mormones, baptistas, unitarios, descendientes de chinos, suecos, italianos, alemanes, texanos, neoyorquinos, irlandeses, gente de Oregon o México. La gente de este libro, esta pieza teatral, esta novela de televisión, no tratemos de representar a ningún pintor o cartógrafo o mecánico actual, ni de ninguna parte.

En el mercado hay menos discusiones, decía Beatty a un Montag incrédulo. Y toda esta reducción cultural bibliográfica, dijo Beatty, “no comenzó en el gobierno. No hubo órdenes, ni declaraciones, ni censura en un principio, ¡no! La tecnología, la explotación en masa y la presión de las minorías provocaron todo esto, por suerte. Hoy, gracias a ellos, uno puede ser continuamente feliz, se pueden leer historietas, las viejas y buenas confesiones, los periódicos comerciales”.

7

No había que darle vuelta a la hoja: el objetivo estaba muy claro. “Todos debemos parecernos —dijo Beatty—. No nacemos libres e iguales, como dice la Constitución, nos hacemos iguales. Todo hombre es la imagen de todos los demás, y todos somos así igualmente felices. No hay montañas sobrecogedoras que puedan empequeñecernos. La conclusión es muy sencilla. Un libro, en mano de un vecino, es una arma cargada. Quémalo. Saca la bala del arma. Abre la mente del hombre. ¿Se sabe acaso quién puede ser el blanco de un hombre leído?”

Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, afirmaba Beatty, “no lo preocupes mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno. Que olvide que existe la guerra. Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario y aficionado a los impuestos a que la gente se preocupe por esas cosas. Que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las palabras de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de los estados, o cuánto maíz cosechó Iowa el año último. Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando, tendrán una sensación de movimiento sin moverse. Y serán felices, pues los hechos de esa especie no cambian. No les des materias resbaladizas, como filosofía o psicología, que engendran hombres melancólicos. El que pueda instalar en su casa una pared de televisión, que cualquiera puede hacerlo, es más feliz que aquel que pretende medir el universo, o reducirlo a una ecuación”.

Pero Montag seguía empeñado, como lo estuvo Clarisse —seguramente asesinada por el sistema—, en averiguar el significado profundo de los libros. Y en este sentido, su amigo Faber, un viejo impresor, también lo ayudó mucho: “Este libro tiene poros. Tiene rasgos. Si lo examina usted con un microscopio —dijo a Montag—, descubrirá vida bajo la lente; una corriente de vida abundante e infinita. Cuantos más poros, cuantos más detalles vivientes pueda usted descubrir en un centímetro cuadrado de una hoja de papel, más letrado es usted”.

Los libros “revelaban poros en la cara de la vida”, de ahí su importancia, de ahí su prohibición fulminante. Y Montag lo sabría en carne propia, desterrándose a sí mismo (luego de ser denunciado subrepticiamente por su propia esposa Mildred). Demasiado tarde comprendería que era un crimen incendiarlos.

AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “OFICIO BONITO”, LA COLUMNA DE VÍCTOR ROURA PARA LALUPA.MX

https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/victor-roura-oficio-bonito/

Libro fascinante, sobre todo el final que no mencionas (Gracias por eso).

Me encantó recordarlo vía tu buena pluma.

La posibilidad de ejercitar la crítica o de disentir o de cuestionar el status quo, de ejercitar el intelecto, son algunas de las virtudes que otorgan los libros y la lectura. Fahrenheit 451 , lo que ahí ocurre, parece una aspiración muy seria del actual gobierno. Aceptar el estado de cosas sin chistar, e incluso aplaudirlos, aunque los incendios sean cada vez más numerosos y estén cada vez más cerca de nosotros mientras jugamos beisbol.